商洛日报讯(文/记者 左 京 图/记者 谢 非)走在州城的大街小巷,或许您很少注意过繁华街景的这样一个组成元素:一个安置在街角的小摊,一台破旧的补鞋机,一堆钉钉锤锤间,一个手指布满老茧的匠人,手捧鞋子正在卖力地轧边胶底。走近这些修鞋摊,刺鼻的胶水味、橡胶味,还有旧皮鞋散发的臭味混合在一起。打磨机运行起来后,粉尘更是飞溅的到处都是。但勤劳善良的修鞋匠却已经习惯了这一切,总是平淡而又乐观地守着那旁人看来破烂不堪的修鞋摊,乐呵乐呵地过自己的春夏秋冬。

夫妻风雨修鞋路

“我年轻那会儿,在广场上摆个摊子修鞋。有好多人从我的摊子前面走过,都惊奇地说:你看这真是稀奇,这么白净的女子咋坐到这大街上修鞋哩!”刘惠霞一边手上麻利地钉着鞋跟,一边风趣地讲着,逗得小修鞋店里里外外的客人笑个不停。而坐在她对面的丈夫杨涛一直默默忙着手上的活计,很少说话,只是不时温柔地看看妻子,然后继续地头干活。

刘惠霞身穿一件大红色的毛衣,圆盘脸庞,音色响亮,喜气洋溢。可以想象,年轻时的她一定很漂亮。杨涛络腮胡子,带着老花镜,坐在小板凳上安静专注。这夫妇俩性格一静一动,从年轻的清贫走到中年的祥和平静,历经风雨却坦然幸福,让人羡慕不已。杨涛和刘惠霞夫妇曾是皮鞋厂的工人。1980年,24岁的刘惠霞离开鞋厂,开始摆起了修鞋摊,成为州城最早的修鞋匠。1984年,在夫妻俩的努力下他们有了自己的修鞋店。1999年随着鞋厂的倒闭杨涛也回来帮妻子支撑修鞋店,到如今的这个店面,他们已经搬迁了3次。

位于市区东背街上的这个小小的修鞋店,从早上9点一开门就来人络绎不绝。大家喜欢杨涛和刘惠霞夫妇乐观、善良、实在的为人,更对他们的手艺赞不绝口。小店地方狭小,地上除了两台补鞋机和两台打磨机,剩下的都是一些零碎的工具。夫妇俩给逼仄的小店里置办了两个柜子,用来摆放顾客送来的鞋子。“来的都是老顾客,有时候排队的人多,客人等不及了就把鞋放在这,第二天再取。像有的年轻女娃,人家的鞋都是品牌的,咱得给人家把鞋修好还要保管好。所以我们老杨就弄来了两个人家用不上的旧式柜子,像超市里存包一样,我们把鞋一双一双摆在柜子里,既方便我们自己干活,又能保管好鞋。”刘惠霞笑着说。

不善言谈的杨涛避过妻子对我讲了一段往事:“那时候我在鞋厂,我们两家的老人也都早早不在了。她一个人既要摆摊还要管娃,她就挑个担子把娃一担,她修鞋娃就在跟前玩,晚上回去再把娃担回去。”只言片语能听得出来,杨师傅对妻子风雨同舟的感激,也能想象得来他们多年修鞋生活的艰辛。

手艺精湛人缘好

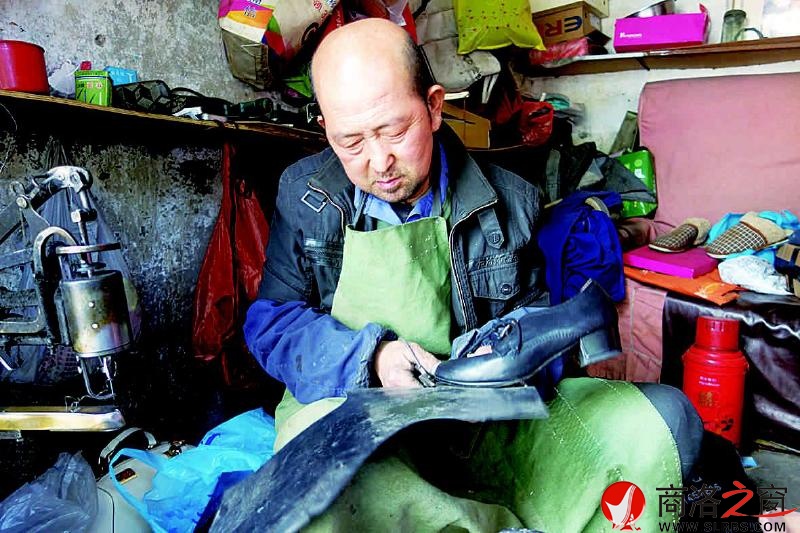

“手艺精湛,服务到底”,这8个字是顾客们对州城修鞋老匠人赵侃荣的评价。今年57岁的赵侃荣是市区文卫路上出了名的修鞋匠,老人告诉我,仅在现在这个小修鞋铺子里,他已经干了15年了。

赵侃荣的家在商州区杨峪河镇赵湾村,家中82岁的老母亲健在,一儿一女均已成家立业,小孙子已经围绕膝前,一家人可谓其乐融融。但随着几年前老伴的病逝,老人的心情和生活都受到了一些影响。老人的妹妹见哥哥一人工作辛苦,也上了年纪,就来鞋摊帮忙,顺便疏解老人的心结。“很少有人知道他老伴不在的事情,他从来都对顾客很有耐心,从来都是有求必应,态度和蔼的很。”一位抱小孩的中年阿姨告诉我,老人的人缘特别好,一般他中午去吃饭,总是有很多老人自发地来给他看摊子。