文/图 记者 吉文艳

70多年前,日军的铁蹄在我中华大地上肆意践踏,他毅然踏上抗日战场抵御外辱;1949年,随国民党部队赴台,从此与家人天各一方;1990年,三回故乡探亲的他终于如愿回归故土,落叶归根。他叫王俊翘,今年94岁。恰如诗人余光中所说,“乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。”在他的心里,回家的路是漫长曲折的,却从未嫌远。在位于丹凤县商镇桃园社区四组临街的一户人家里,记者拜访到这位一生坎坷的老人。

老兵不死 只是凋零

每位抗战老兵都在与时间赛跑。听说王俊翘老人依然健在时我们分外高兴,心想又能听一段惊心动魄的抗战故事了,可见到老人时,他的状况却分外令人揪心。时令已过小暑,老人的卧室依然窗户紧闭,厚厚的窗帘阻挡了光线的入侵,老人盖着被子躺着休息。踏入卧室走到床前,老人闭着的眼睛微微张开,急忙伸过去的手触碰到的是老人冰凉的皮肤,他的嘴巴张啊张,却始终没能吐出一个字。“你们来的不巧,我爸20多天前还能说些话,现在连坐都坐不起来了,不过大脑还清晰,知道你们是来看望他的。”老人的儿子、今年70岁的王邦玉说道。

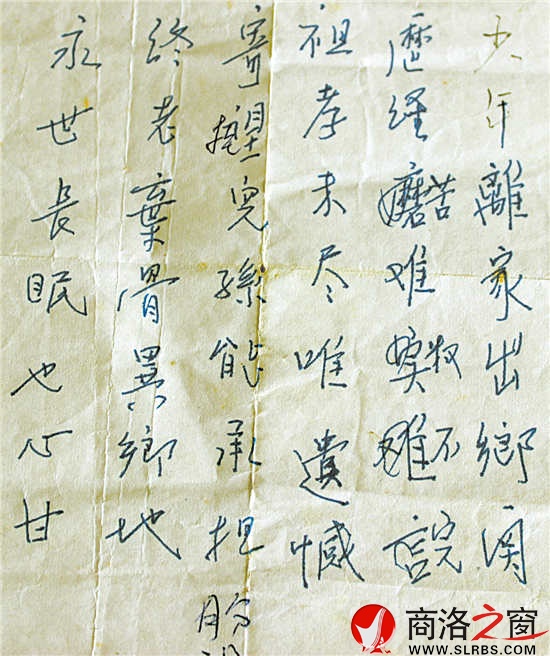

知道老兵不能等,可终究还是来得迟了!据王邦玉介绍,老人目前各脏器已经衰竭,只能靠药物维持生命,没有痊愈的可能了。对老人的同情与惋惜之情齐齐涌上心头,鼻子眼睛也跟着酸涩起来。唯有铭记历史,才会理解这个一心惦念故土的衰朽老人在一生中最美好的年纪经历了怎样的战乱与流离。“少年离家出乡关,历经苦难数不完;祖孝未尽唯遗憾,寄望儿孙能承担;终老弃骨异乡地,永世长眠也心甘。”这是老人多年前写的一首诗,如诗中所写,王俊翘是不幸的,可又是幸运的,因为他最终等到了叶落归根、合家欢聚的幸福。诚如美国著名将军麦克·阿瑟所言,老兵不死,只是慢慢凋零,肉体虽然会死,但士兵的精神将永存。

三次返乡终定居

收拾好情绪,开始倾听老人的儿子讲述老人曲折的一生。王邦玉说,父亲很少提及以前的事,故而他只知道父亲是被国民党拉壮丁,后来在黄埔军校受训,还未毕业就匆忙上了抗日战场,中间思家心切逃回来一次并在家里结了婚,这才有了他。“我出生的时候,父亲已经再度返回战场了,后来才听说随部队去了台湾,所以我几十年都不知道父亲长啥样。”王邦玉说,没有父亲的日子是难熬的,加之母亲英年早逝,自己4岁半就成了“无父无母”的孤儿。多亏奶奶和又聋又哑的叔父把他拉扯大,才让父子终有团聚的时刻。

这边是度日维艰的儿子,那边是思乡心切的父亲。王俊翘在台湾的日子也并不如意。“才过去对那边不习惯,看见水潭的水喝一口却呛得人鼻子都流血,衣服放进去都成了硬块。”王邦玉继续回忆着父亲的描述:“父亲还说那边言论很不自由,一举一动都会被监视,只要说话带有情绪性的字眼,就会立刻被约谈。”在与儿子的往来家书中,记者不止一次看到王俊翘希望晚年落叶归根的愿望,并嘱托儿子打听台胞回乡定居的手续如何办理。

在他乡生活得不习惯,思乡之情日渐浓厚,王俊翘急切地盼望回归故土、一家团圆。1987年,盼望已久的王俊翘动身前往大陆。王邦玉永远记得初见父亲的那一天。“我跟女儿从砖厂做完活回去,正在商量着与妻子做饭,一个人进来说有个人在洋桥头让我去接,还说看样子像是我爸,我想着他肯定耍弄我,就让他赶紧滚蛋,但那人很正经地说是真的,我就急忙过去看。”王邦玉说,自己家距离洋桥半里路,在距离桥头还有100多米的时候,他看见一个个子高高的、戴着墨镜的人站在桥边注视着他来的方向,身边靠着一个拉杆箱,等走到近10米的时候,那人从怀里口袋中掏出一张照片,看看照片又看看自己。“我爸先开口问我干啥呀,我说有人捎话让来这接人,他就问我叫啥,我说我叫邦玉,他就说了句我是你爸。”王邦玉回忆,虽然父亲走了已有40余年,但乡音却从未改变。“从来没叫过爸,我一时咋也张不开口叫那一声爸,就先带着父亲回了家。”王邦玉说,回家后的父亲详细询问了家中亲人及小时玩伴的近况,又去了家乡周围寻找儿时的记忆。“当时我奶奶已经84岁了,母子相见时抱头痛哭,就连哑巴叔父也是低声呜咽。”王邦玉回忆,叔父回来时带了一台收录机,还为孙辈们从香港买来新衣服,这些都让当时的乡亲们羡慕不已。这一次王俊翘连着路上的时间共在大陆待了15天,探亲假满后不得已又回到台湾。“我爸走后两天我奶奶就不会说话了,一个多月后就去世了,第二年清明我爸又想办法回来祭奠奶奶。”王邦玉说,直到1990年1月,父亲才终于办妥一切手续回归故乡定居。