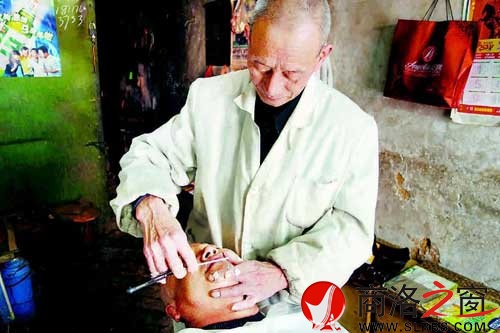

用剃头刀刮胡须

商洛日报-商洛之窗讯(文/图 见习记者 谢 非)一位七旬老人,近半个世纪做着同一份工作;一间小小的理发店,见证了改革开放的汹涌浪潮。如今,这家小小的不起眼的理发店仍然是老人每天工作的地方,用他的精湛手艺,真诚地迎接每一位客人。光阴荏苒,在不知不觉中,他靠着一份坚持,竟成了全县城年纪最大的理发师——他就是丹凤县西环路长虹理发店的店主冯长恩。

手艺精湛

冯长恩的理发店位于丹凤县城船帮会馆门口的对面,一间十分不起眼的小店,平时都不会有人注意到。店的招牌已经斑驳褪色,店里只有一把理发椅,而且还是很旧的老式的铸铁椅子。但是就在这样一般人不会留意的小店里,却有着全县该行业年纪最大的人,并且店主人的手艺随着时间的推移越发精湛。因为是用老式剃刀,现在的年轻理发师傅基本不会,也不愿意花时间去学,所以来这里的都是一些老顾客,他们享受这种旧时的手艺,感觉这样才算剃的干净。有的来剃光头,有的来剃须,还有些人两样一起,来“一条龙”服务。有些顾客说,自己当年上学的时候就是在冯师傅这里理发,现在退休了还继续在这里理发,已经成多年的习惯了。只见冯长恩麻利的在帆布条上蹭了几下剃刀,在手起刀落间,头发纷纷掉落,差不多五分钟左右,就剃出一个大光头来。剃须的过程复杂一点,需要用热毛巾先把脸捂热,然后涂上肥皂泡。“因为下巴是人皮肤比较细嫩的地方,所以剃胡子的时候要分外小心。这套手艺都是我自学的,没有人教,开始的时候给人刮破,没少给你赔礼。”

无心插柳学技术

冯长恩出生在建国前,那个时候,理发对于普通老百姓来说还是件奢侈的事情。全县城唯一的理发店承担了几乎百分之八十的老百姓理发的任务。所以在学校,每个班都会买一个手动的推子,男同学们就互相理发。渐渐的,冯长恩的理发手艺越来越好,就在同学间出名了,很多同学都找他理发。我问他,你当时没有任何经验,同学们不怕你给他们理坏了,很难看。结果冯长恩爽快的说:“理坏了就算了,那会儿学生发型都简单,要么推光,要么就是锅盖头,大家也没多高的要求,我的手艺最早就这么练出来了。”

16岁那年,冯长恩初中毕业,他没有选择回家务农,而是看好自己的理发这门手艺。于是他开始走街串巷,扛着板凳,带着工具,开始了自己职业理发师的生涯。因为是初出茅庐的新手,他招揽生意的办法就是理发的价格直接比店里的便宜一半。这一走就就是六七年,“开始的时候肯定有人不相信我的手艺,我就跟他们说你试一下,要是理坏了不要你钱了。”冯长恩说,“我就是这么一点一点的赢得顾客的信任的。从开始的几元钱到最后他一个月能有三四十元的收入。”

第一批个体户

随着上世纪80年代农村开始实行土地责任承包制之后,中国社会进入到改革开放的进程中,一切的积极因素都在被调动,所有人都跃跃欲试。

“当时整个社会的风气就是提倡搞个体户,我一看全县城就那一家国营理发店,就想自己开一家试试。因为以前从来没有想过要经营一家店面,所以当时还算是大胆的尝试。”冯长恩说;“没想到这一下竟成了全县第一批开理发店的个体户。”当时他找到工商局,结果工商局给他在老武装部旁边划了一片地方,周围全是荒地。于是,冯长恩就在武装部的隔壁搭起了一间小屋,就当做是门面了。地方偏僻,又是第一批吃螃蟹的人,这些并没有动摇他开店的念头。在后来的岁月里,县城历经多次改造,他的小店也从一个地方挪到另一个地方,但是他都没有想到过放弃。用他的话说,自己已经是个“机器人”了,只会每天重复的干这个工作,但是凭着这间店铺,他养活了一家六口人。

没有指纹的人

冯长恩老人干了一辈子的理发,所有的事情都是亲力亲为。和所有的职业一样,都有所谓的“职业病”。“这一行啊看起来在屋里,是个轻松活,其实也不轻松,你看,我这双手,全是裂纹,指纹都快磨没了。”因为常年和洗发水、染发剂打交道,冯长恩手上的皮肤没有一处是完好的,一年四季手指上都有白色的医用胶布缠着。后来条件好了,有了橡胶手套,但现在仅橡胶手套两个月就要换一副,以前对手的损害可想而知。我摸了一下老人的手,粗糙犹如砂纸,但指尖的指纹真的模糊难以辨认,指头几乎成光滑的了。即便如此,现在每一位来店的客人他都亲自给洗头,他说这是习惯也是对顾客的尊重。

车子不倒一直推

冯长恩至今仍然坚持早晨八点开门,晚上八点关门的营业时间。他说;“前些年老伴儿走的早,我这些年一个人开这个店,最起码能找点事情干,能和人说说话,不干的话觉得生活没意思。人没点爱好还真不行,我平时喜欢看新闻,喜欢和人聊时事。”采访期间,他就和我们聊到了最近的国际政治,突然让人感觉他完全没有70岁的样子,给人的感觉只有50多岁。在平时没有顾客的时候,他会点上一支烟,听着秦腔,享受着难得的悠闲,因为繁忙一天中的片刻悠闲,才让人觉得珍贵。在问及打算干到什么时候,“车子不倒一直推。一直干到干不动那天为止。”冯长恩脱下工作时的白大褂,然后坐在那把很有年头的理发椅里,手里的烟卷冒着缕缕青烟,笑着说。