●文/图 芦芙荭

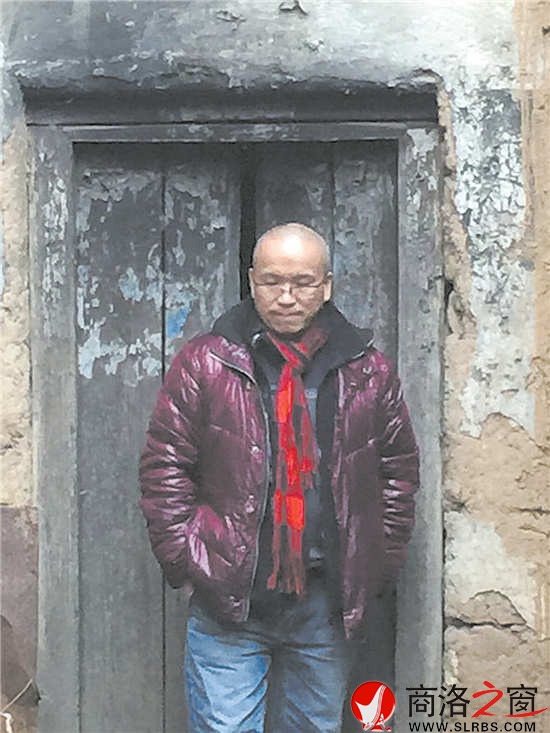

陈仓,原名陈元喜,上世纪七十年代出生于丹凤,现居上海,系中国作家协会会员,着有《流浪无罪》《诗上海》《艾的门》及“陈仓进城系列”(8部)。

我说的陈仓不是地名,而是一个作家和诗人。原来的陈仓也不叫陈仓,叫陈元喜,丹凤人。

上世纪九十年代,市上搞了一次文学评选,我们几个评委毫不犹豫地把诗歌类一等奖给了二十来岁的陈仓,当时有些人很不服气。近二十年过去,时间给我们做了很好的证明。

那次评奖之后,陈仓便被更多人知道。不久后的一天,陈仓从丹凤上来,说他想见见著名的杂文作家屈超耘(时任商洛市文化局局长)。晚上,我就约了几个文友,带着陈仓去屈老家里聊天。

我们几个与屈老已经是很熟悉的亦师亦友的关系,而陈仓当时还在丹凤,又是第一次见屈老,印象中他一句话没说。但是谁也没有想到,那天晚上的谈话,最为受益的竟然是陈仓。大家自然谈到了人生,谈到了商洛文学的现状,绕不开地谈到了贾平凹、京夫、孙见喜、方英文等等一大批商洛本土作家。屈老说,这几个人如果依然困在商洛山,恐怕就不会那么快地冒出来,就没有那么大成就了。当时他鼓励我们几个,如果可以还是到外边去闯荡闯荡,跑得越远越好,最好能去首都北京。

事后多年,陈仓告诉我,那时候他正处于迷茫期,不明白自己的路在何方,屈老的话顿时让他心里一亮,明白自己未来的路应该怎么走。

过了不久,陈仓就来文创室找我,说自己想去西安看看,征求我的意见。我也不确定应该不应该鼓励他,就给一家杂志社的编辑部主任写了一封推荐信。这是1997年底的事情,我以为陈仓只是说说而已,因为他在丹凤县政府部门工作,要想打破这个十年寒窗挣来的铁饭碗和商品粮身份,一般人还是没有勇气的。还有,陈仓虽然不时有诗文发表在《延河》《西安晚报》等报刊上,但是本人对西安的人与事还是一团漆黑,他找我的时候还带了一张西安地图,摊在我的面前查玄武门,查药王洞,查崇新里,满脸写着对十三朝古都的向往。

1998年春节过后,陈仓果然瞒着家人,收拾了一床被子几本书,就翻过秦岭去西安了。很快他从西安传回了消息,进入杂志社当了编辑记者。后来我到上海戏剧学院进修,每次回家路过西安,都会住在他的出租屋里。出租屋是民房,非常小的一间小阁楼,不到十平方米,没有正式的楼梯,搭着一把生锈的梯子,里边更没有厕所、厨房和自来水,除了一张吱吱咛咛的木床与一张桌子之外,连把椅子也没有,写字的时候只能坐在床沿上。

其实那时候陈仓就写小说,只不过不是他的主业,他的主业也不是诗歌,而是纪实文学。纪实文学有很高的稿费,已经达到了千字500元,是那阵子作家们为了养家糊口普遍而为的事情。

陈仓离开西安,先后到过广州、北京与上海,都是奔着大城市去的,他的薪水也越来越高。陈仓似乎不在乎这些,他在乎的还是文学的疆界。有一次,他打电话给我说,他到北京了。我说你在南方不是挺好吗?陈仓说,什么叫好?那地方大家都在数钱,根本找不到人谈论文学。你知道我现在在哪吧?在北京农展馆南里10号,刚进门就碰到某某主编了。陈仓所说的地儿,哪个作家会不知道呢?那可是中国作家的心脏。