姚怀亮

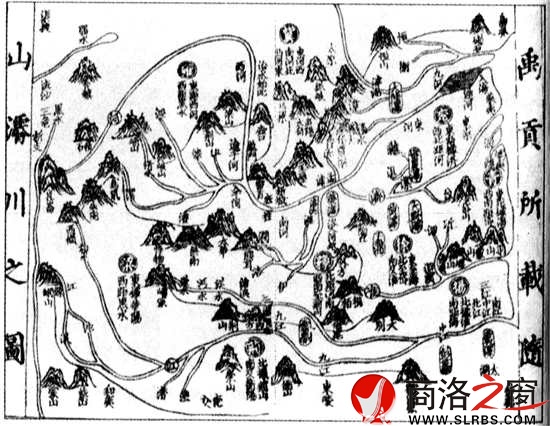

《禹贡》所载九州山川形势图,雕版墨印,宋代。

“熊耳山之争”是商洛历史上聚讼最为激烈,持续时间最为长久的“第一疑案”。

大禹治理洪水的主要工程项目是“道九山”和“导九川”。“道九山”,就是开通9条山脉之间的通行道路。熊耳山——外方山——桐柏山——直至倍尾山,即是“道九山”系列工程中的一条重要道路工程。唐代训诂学家颜师古注疏的《汉书·地理志》说,“熊耳在陕(县)东。外方在颖川,即崇高也。桐柏在平氏东南。倍尾在安陆东北。言四山相连也。倍读曰陪”(《史记》曰“负尾”,《汉书》改作“陪尾”——本文作者注)。查:颜师古所说的熊耳山,在河南陕县东150里。外方山,在河南省西部,为秦岭东段支脉,东北——西南走向,长约200余公里,是伊河、颖河的分水岭。桐柏山,在河南、湖北两省边境,西北——东南走向,主峰在太白顶,为淮河发源地。陪尾山,古山名,在今湖北安陆县北。《汉书·地理志》:“安陆(今湖北云梦)横尾山在东北,古文以为陪尾山。”其后,郑玄《尚书注》《水经》《括地志》《元和郡县志》《太平寰宇记》等,皆从此说。据此可知,大禹开通这条道路的目的在于沟通陕、豫、鄂、皖四地之间的联系。

“导九川”,即是疏通九州域内为患最着的9条河流大川。凿通熊耳山以疏导洛水,使它流向东北,与河南境内的涧水、瀍水会合,又向东流与伊水会合,再向东北注入黄河,即就是“导九川”这一伟大系列工程其中的一项重要工程(详见附图)。《史记·夏本纪》的原文是:“导洛自熊耳,东北会于涧、瀍,又东会于伊,东北入于河。”涧水,源出河南渑池县东北,东流经新安县,南至洛阳市,西折东南入洛河。瀍水,源出洛阳市西北,东南流经旧县城,再东入洛水。伊河,源出河南栾川县伏牛山北麓,东北流,在偃师县杨村附近入洛河。按说太史公在《史记》中已将这项工程的起止点交待得很是明白了,并没有多少疑义之处,不料东汉史学家班固(32—92)在《汉书·地理志》中明确提出“熊耳山在弘农卢氏县东,为伊水所出”的观点之后,即在经传注疏界引发了一场旷世持久的“熊耳山之争”,争论时间几近两千年,迄今仍未见有平息。

首先提出反对意见的是东晋训诂学家郭璞(276-324),他在其所编著的《山海经》郭注中明确地说:“熊耳山,今在上洛县南。”南宋学者蔡沈(1167-1230)在其所著的《书集传》中亦力挺郭璞的“上洛县南”观点,谓班固的汉志为非。魏晋时,晋分京兆尹南部置上洛郡,辖县四,分别曰上洛、曰商县、曰拒阳(今洛南县地,寻废)、曰丰阳,俱隶司州(即司隶校尉部,治所在今洛阳东北)。上洛郡和上洛县的治所,均在今商洛市商州区。据此,郭璞所指的“熊耳山,今在上洛县南”的说法显然不可能成立,因为上洛县南没有熊耳山。商州境内的熊耳山在上洛县治西,地理方位也不对。可能郭璞将今洛南县地视作是古上洛县治所在地了,其实魏晋时今洛南县仅是上洛郡的一部分,未设县。

嗣后还有学者提出“熊耳山在河南宜阳”之说,北魏地理学家郦道元(466-527)即在《水经注》中驳斥说,“洛水之北有熊耳山(宜阳熊耳山在洛水北———本文作者注),此自别山,不与《禹贡》‘导洛自熊耳’同也。”