文/图 记者 吉文艳

离休后的储德贵每天都坚持看报

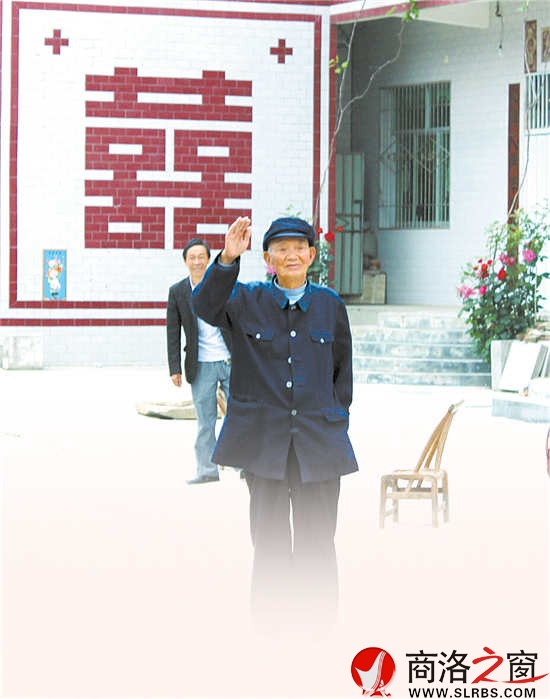

与储老告别后,他还依依不舍地站在门口,不时向我们远去的方向挥手告别。

夏日正午,阳光分外刺眼,山阳县西照川镇西照川社区吊庄组的一座小洋楼前,一位老人正缓缓挪动着身子拖着地,满头的白发在阳光的照耀下泛出银色的光泽。老人名叫储德贵,生于1923年9月,今年已有93岁,除过耳背身体还算硬朗,在村干部的介绍中得知老人是商洛山中有名的革命斗士,在70多年前战火纷飞的岁月中一路从班长、排长当到连长,立功20多次,被誉为战斗英雄、革命楷模。得知记者一行的来意,老人一边殷勤地为来客张罗茶水一边说着自谦的话:“我没有为国家办啥大事,还劳烦你们来看我,给国家添麻烦啦。”

12年未见母亲面

“我们出生的旧社会,过的是艰苦奋斗的日子,小的时候跟着我妈讨了三年饭,还未成年就开始给地主扛活。”储德贵回忆,由于国民党的腐败统治,加之日军的侵略,老百姓处于水深火热中。1934年,红25军长征进入陕南,创建了鄂豫陕革命根据地,开始领导人民打土豪、分田地,建立苏维埃政权,深受老百姓的拥护。虽然时间已过了80多年,但储德贵至今还记得当时红军的首领叫徐海东,带领着村民进行抗税、打土匪活动。

到了1935年的时候,储德贵家里来了一个特殊的“客人”——原来是一名红军战士受了伤,热心的父母便把这名红军战士接回自己家中照料。“红军战士一来,我爸我妈怕家里不安全就叫我搬到外面住了,所以我对这位红军不太熟悉,只记得名字叫孙先贵(音)。”储德贵说,那时家里尽管日子紧巴,但有吃的总是先紧着这位“贵客”。也许是受父母言传身教的影响,也许是天生的那股正义感,储德贵小小年纪便离家加入当地的游击队进行抗粮、抗税、抗丁等革命活动,并做过警卫员和侦察兵。“闹革命的时候害怕连累家人,却没想到一走就是12年,有几次路过家门都不敢回去,硬是12年没见我妈呀。”说到这里,老人的情绪激动起来,眼眶也跟着湿润了。老人的儿子告诉记者,老人的耳朵便是前年母亲过世的第三天突然失聪的,可能是太过伤心的缘故。

为李先念部队筹粮

1946年6月6日,储德贵接到上级任务称要安全护送一支部队的转移,等见了面储德贵才发现要护送的竟然是大名鼎鼎的李先念的部队。“我们一路从商南的白鲁础经由小川,晚上到达陕西与湖北交界处的山阳石佛庵一座庙里,并把李先念的部队安全接到那儿,病号也安置在附近村里让村民代为照顾。”

储德贵回忆,人家不愧是领导啊,怕给老百姓添麻烦,就给寄养伤员的每户家里留一袋苞谷面、一些洋芋。储德贵说着竖起了大拇指,之所以如此佩服李先念是因为李先念的队伍其实已经快断粮了,还把仅剩的粮食分给百姓。储德贵决定为部队筹粮,那几年天灾人祸不断,粮食普遍歉收,村民大都食不果腹,但听说是为李先念的队伍筹粮,大家都很慷慨,纷纷拿出从牙缝里省下的口粮主动交给他,最后一称竟然足足有800斤,都是白花花的大米呀。储德贵动情地说,连他自己都没有料想到会筹到那么多的粮食。“那时候没有交通工具,我们几个人硬是把粮食一袋袋背了回来。”李先念看到那些粮食时非常感激当地的群众,特意留下了12杆机枪、两门大炮,希望游击队能积极开展军事斗争,保护好群众,与地方反动势力斗争到底。