文/图 记者 王倩 吉文艳

最美不过四月天。时值春末夏初,杨柳依依、山花吐蕊,春风温柔地拂过每个人的面庞,也拂过苏卫国的心底,让他内心深处的希望之火燃烧得愈加猛烈,让他脸上的笑容更加爽朗。4月18日,看着投入大量资金的食用菌马上就要见到收益,剩下的十来天时间他似乎有些等不及了,30多万袋食用菌正在培养室里静静地等着出菇,首次的出菇率也将验证这一年多来他所付出的艰辛是否能得到回报。

苏卫国坦言,自己创业这么多年了,公司规模也越来越大,但是这次培育食用菌的新起点他特别看重,因为这不仅仅是他一个人的生意,更关系着是桃园村276户贫困户的收益。

放弃安稳闯天下

年近花甲的苏卫国是商州区大赵峪街道办事处桃园村人,自从父母从居民下放到桃园村后,他们便在桃园村里生活耕作,生于斯长于斯的苏卫国对这里的一切都怀着满腔的感恩之情,他热爱这片给了他生命养分的土地,热爱这里给了他们一家生存希望的乡邻。

1977年,18岁的苏卫国当上了一名铁道兵,在远离家乡服役的3年时间里,他无时无刻不在思念着故乡。退役后,苏卫国被安置到外贸公司,过上了朝八晚六、简单又重复的日子。在父母的辛勤劳作下,家里的光景虽然算不上富有,但也衣食无忧,一家人在一起的生活简单又幸福。

然而,成家后的苏卫国对眼前的工作和生活并不满足,一颗年轻又充满激情的心时刻激荡着他,出去闯一闯的想法在他脑海里反复出现。“趁年轻,干自己喜欢干的事,闯出属于自己的事业。”苏卫国说,当时支撑他出去闯一闯的信念就是年轻,年轻就应该什么都不怕。

放弃安稳的工作,一个人出去打拼,这样的想法并不被家人看好,妻子阻挠,父母反对。但是,当兵人不怕苦不怕累的精神和咬定青山不放松的坚强意志让他说服了家人。他向父母承诺,自己一定会干出一番事业,他不仅要回报父母,还要回报可爱可亲的乡邻。

走南闯北勇拼搏

1991年,三十出头的苏卫国向外贸公司申请停薪留职,自己组建了一个六七十人的车队,开了个运输公司,专门为铁路工程运输原材料。

他承接的第一个项目在青海,为铁路工程拉水泥、钢材。刚到青海时是夏季,海拔3800米的高原,头晕、恶心等严重的高原反应让这个硬汉有点吃不消。他强忍着难受,带领车队一趟趟为工程处输送材料。“那个时候刚起步,心里憋着一股韧劲,不断告诉自己,咋都不能倒下、不能放弃,一定要坚持下去!”

苏卫国说,刚到青海时,不管是饮食还是居住环境都不习惯,有时候甚至要在车上过夜,但是夜里气温低得能把人冻醒。“经过那段时间的磨炼,后来基本上遇到啥都能适应了。车队的服务逐渐出了名,承接的项目也越来越多。”

在青海呆了3年后,苏卫国又转战去了海南,以为终于可以不用承受寒冷了,没想到海南的高温和漫长的夏季又是一种挑战。苏卫国回忆说,海南夏季的气温直逼40℃,在高温下不间断地开车,要保持头脑清醒很不容易,时刻要提高警惕,心理和身体都很煎熬。“当时觉得那种潮热,还不如冷来的彻底。”作为一个北方人,长时间处于高温下,基本上没什么胃口吃饭,他到海南不久,体重就降了三四公斤。

从北到南,苏卫国经历的不仅仅是身体上的苦和累,还有对家人深深地思念,这种精神上的痛苦更折磨人。那个年代没有手机,没有互联网,没法随时随地与家人保持联系。交通也不便捷,出去干工那四五年,他很少回家,逢年过节也没有陪在家人身边,这至今都是他的一大遗憾。

“有得就有失,那几年确实让我成长不少,收获了很多,眼界也变得更宽阔了。”苏卫国说,此后,车队承接工程越来越顺利,在陕北、汉中和宁夏等地的工程上都跑过运输。入了行,就被工程不断地推着往前走,这一干就是20年。2010年,他解散了车队,带着20年来辛苦赚下的钱回到家乡,准备再大干一场,圆自己的另一个梦。

年过半百再创业

因为心里常怀感恩,虽然家里的面貌大大改观,盖起了两层小洋楼,生活富裕,但是他并不满足,他想为村里的贫困家庭提供帮助,想让更多的人一起富起来。

2012年,他打算办养殖场,然而,通往村里的只有一条狭窄的土路,只能行驶三轮车和架子车,村里人要进城买卖东西,都是肩扛担挑,加上小时候雨天泥泞难行,有人生病救护车都进不来的记忆,让苏卫国作出决定:要致富先修路。

当年,他筹措资金700余万元,着手为村上修一条水泥路。有了决心,有了资金,却遇到了阻挠。在修路的过程中,有村民不愿意自家树被伐,不愿意自家地被占用。“当时有一户人,说好了赔偿2000元,路修到门前时又反悔了,搭个棚子睡在路中间,非要赔偿4.5万元,咋做工作都不同意。”在村上多次调解都没用的情况下,他考虑到那户人家家庭情况也着实贫困,半分地最后以赔偿4.5万元结束。

“那些都不算啥,反正初衷就是想帮助贫困家庭,修路不仅为我的产业,也为村民提供了便利啊!”他说。历经重重磨难,一年后,一条宽6米、长6.5公里的通村水泥路修通了,改变了桃园村村民的出行方式,电动车、摩托车、私家车逐渐多了起来。

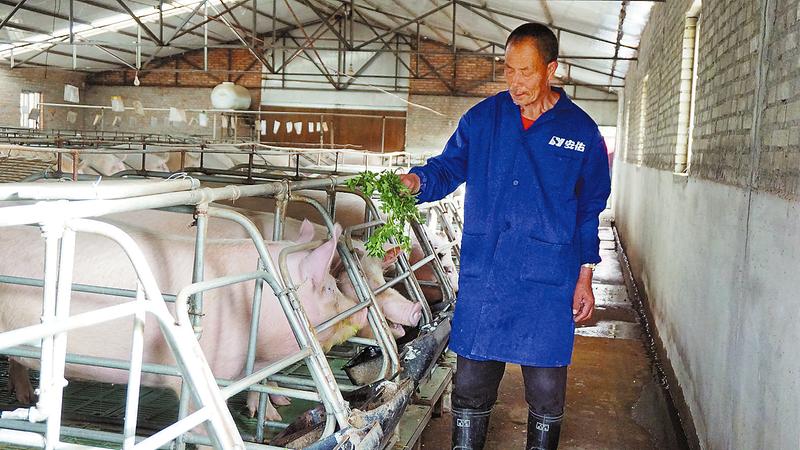

路通了,苏卫国又注册成立了新型农业开发有限公司,在桃园村的高坡上流转400多亩土地,搞起了养殖,建设猪舍12栋,养殖种猪40头,林下养鸡1万多只。开始时,养殖场里水电都不通,他和相关部门沟通对接,自己出资拉高压线,从7公里外的大面河引水源。高坡上海拔900多米,比城区高320米,早晚气温低,到了冬季下雪的时候更是寒冷难耐。他天天吃住在养殖场里,闻惯了猪粪和鸡粪的味道,渐渐都不觉得臭了。

2015年下半年,为了扩大生产,实现循环经济模式,苏卫国再次流转林地1000多亩,立足将公司打造成融生态畜禽养殖、食用菌工厂化生产、产业扶贫为一体的循环农业示范基地。到今年3月初,面积达1.2万平方米的食用菌生产车间和大型设备已完成安装,正式投产。

苏卫国介绍说,为了发展食用菌项目,他经过两年的考察,并到杨凌实地参观学习,觉得当地的秸秆、麸皮、玉米粉等都是很好的原材料资源。他从西北农林大学请来技术员,经过反复实验,最终完成了香菇和杏鲍菇的配料数据。现在,已经装袋的香菇和杏鲍菇有30多万袋,在培养室里已经发菌30多天,再经过10多天的成长,就可以收菇。

苏卫国介绍说,食用菌的工厂化生产大大缩短了生产周期,从装袋到收菇只用55天。想到再过十来天就能收菇,苏卫国掩饰不住脸上的喜悦。公司已与西安两家市场签订了销售协议,实施订单作业。“销量完全不用担心,保守估计这第一批菇能收益三十五六万元。”苏卫国乐呵呵地说。

扶贫帮困显真情

支撑苏卫国再次创业的运力,就是不但自己要致富,还要帮助更多的乡亲父老一起走向富裕之路。

农业园渐渐走上正轨后,他不断动员村民到他的农业园来就业,哪怕是劳动力薄弱的老人。他甚至上门动员:“只要你想来干,我就能给你一个适合的岗位,我觉得脱贫先从就业开始。”苏卫国说,来园区干活的女工每天70元,男工100元,每天8小时工作制,管一次中午饭,这样下来,每个人一年最少增收两万余元。

这几年,来农业园里干活的村民越来越多,有的甚至放弃外地的工作回到家乡,来农业园打工。现在,全园区雇佣村民120余人。桃园村一组的吴妮本是个家庭妇女,一直在家接送两个孩子上学,种种庄稼,照顾老人,33岁之前没有出门干过活,全家5口人仅靠丈夫在工地做小工养活。去年,她的丈夫干活时不小心从脚手架上摔了下来,导致腰椎受伤,虽然后来治愈了,却再也干不了重活,一家人生活面临困境,也因此成了贫困户。今年得知园区招工时,她也来了,专门负责剪枝条。“活不重,离家近,还管饭,一月下来挣2000多元,能给掌柜的减轻点负担,我挺满足的!”吴妮边干手上的活边说。

闲散村民的就业问题解决了,苏卫国还想让他们在自己家门口就能增收。从2015年起,园区向贫困户免费发放二元母猪,每户两头,并给予7000元猪舍修建费,待母猪产下仔猪时再以每头600元的价格收购回来,一年下来每户繁育的仔猪约有50头,户均年净增收近万元。目前,全村有57户领养了二元母猪。

18组村民程金龙,今年24岁,家里7口人,年迈的奶奶常年有病,还有一个待嫁的姐姐没有固定职业。父亲一生务农,没有什么手艺,只能靠打零工贴补家用,母亲则在家种地养牛,全家的生活十分清苦。之前,程金龙在上海一家工厂里打工,一个月收入3500多元,除过生活费,到年底攒不下多少。去年,他们家从园区领了两头二元母猪,由母亲在家饲养,父亲到园区干小工,今年初他自己也从上海回到园区干活,骑摩托车十几分钟就到了,一天100元,下班回去还能帮母亲干干家里的活。同时,他的未婚妻孙聪聪也来到园区干活,负责检查实验室的菌袋是否有霉变。“虽说我的工资比在上海低了,但是花销少了,我们3个人每月能存4000多元,再加上每年的仔猪,一年能增收三四万元。”程金龙说,他下一步打算用存的钱先结婚,再翻新家里的房子。

“只要有项目,就想办法带动贫困户脱贫。”苏卫国说,3月初投产的食用菌,就是让贫困户以参股分红的模式,逐渐实现产业脱贫。为贫困户搭建脱贫平台,帮助贫困户走上小康之路,是他自始至终不变的初衷,他计划在2018年,让桃园村276户贫困户全部实现脱贫。

大赵峪街道办事处主任黎向阳说:“在苏卫国的带动下,桃园村2016年验收实现脱贫的贫困户有57户,未来可能会有更多的贫困户在他的带动下实现脱贫,这种行为值得我们赞赏。用实际行动响应国家号召,用真情回报乡里的真汉子,我们应该为他点赞!”