在商于古道旁,已建起连接全国的高速公路。

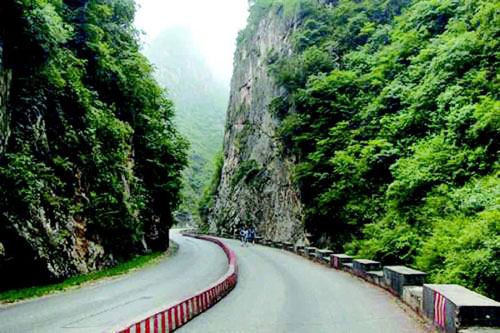

上世纪30年代,国民政府在商于古道上建成西坪公路,后来成为312国道。312国道改线后,穿越秦岭段成为现在的101省道。图为101省道秦岭峡谷段。

商洛日报讯(文/图 本报记者 刘少鸿 唐淑君 左 京)

编者按

商于古道的历史和商洛的文明史、建设史有着密切关系,在商洛的发展史上占据重要地位。随着商于古道开发被列入全省十大重大文化建设项目,我市的各项开发措施也相继进行,古老的商于古道必将焕发出新的生机,成为商洛的一张新名片。为配合商于古道的开发建设,本报策划实施了大型系列报道“商于古道探秘”,从今日起陆续刊发,以期为古道开发营造良好的舆论环境。

打开中国地图,位于版图正中央自西向东绵延的最高山脉,便是有着我国南北分水岭之称的秦岭。古时候,勤劳智慧的商人在巍峨的秦岭间开辟出一条蜿蜒险峻、连接东南和西北的重要贸易通道,史称之为商于古道。2013年9月,在陕西省政府下发的《关于实施项目带动战略,促进文化产业发展的意见》中,商于古道开发正式被纳入全省十大重大文化建设项目之中。

商于古道是指战国时期商邑与于邑之间的水陆通道,泛称“商于之地六百里”。其西起古商州蓝桥,东至河南省内乡县柒于镇,春秋战国至秦汉时期称作“武关道”、“商于道”,唐代又称为“商山道”或“商州路”。自春秋战国时起商于古道便是重要的军事和商贸通道,承载着丰厚的历史文化。而今,我市“一体两翼”宏伟的经济蓝图描绘,商于古道被拂去厚重的历史灰尘,新的时代里重新焕发其经济文化势不可挡的光彩和魅力。

兵家必争之地

历史上,商于古道是先秦时期华夏、苗蛮、东夷三大族团交错过渡地带,是楚族、楚国、楚文化的发祥地,是夏、商、周三代经略南国的战略通道,是战国时期秦、楚反复争夺的战略要地,是秦国扭转乾坤,一统天下的战略支点,是初唐、盛唐时期大唐帝国的第二条“国道”。

秦时,商于古道是秦驰道的主干道之一。汉时已成为全国驰道网中的重要组成部分。在战国及秦汉魏晋时期,商于古道的主要功能偏重于军事方面,由于其战略地位十分重要而成为兵家必争之地。秦孝公十一年,秦国控制了东进中原的函谷关和南下江汉平原的武关,并在武关以西“城商塞”,加封公孙鞅为“商君”,改名商鞅,“封之于、商十五邑”,为得是要商鞅为秦国守住商于古道这条重要的交通线。史料中有记载,王陵在刘邦项羽之争时屯兵于上洛南三十一里的古道旁襄王沟内建城号称襄侯王,助刘邦往返商于成就大业;明末农民起义首领李自成因屯兵商洛而养精蓄锐、恢复元气,最终走出商洛后直取京城;民国时期,商于古道成为陕西抗击日寇东路军侵略的军需供给线,又是中国共产党鄂豫陕和豫鄂陕革命根据地中心区域和解放军中原突围部队北上的重要通道。