商洛日报 - 商洛之窗讯(文/图 记者 李小龙 王尚锋 王涛)他,不是专家学者,却能将“四皓”的历史娓娓道来;他,每天站迎八方游客,脸上却从不失微笑和亲切;他,放弃城里工作生活,独自坚守文物点25年。他就是丹凤县商镇商山四皓墓文管所唯一的管理员兼讲解员杨忠录。

从城里到乡村

冬日里的商山四皓墓文管所,青砖古瓦彰严穆,古柏苍松显清翠。见到杨忠录时,他刚吃过午饭,虽然已经67岁,但老人的身板硬朗,精神矍铄,说起话来,脸上始终挂着微笑。

问明缘由后,老杨拿起钥匙,在一间有火炉的简易屋子里接待了我们。一说起商山四皓,老人显得很兴奋。坐下后,他就从脑海里详细为我们“翻阅”有关商山四皓的人文历史。

提起“四皓”,老杨总称之为“四位老先生”,崇敬之情油然而生,显得非常亲切,故事仿佛就发生在昨天一般。“这一讲都讲了25年了。2007年本来已经到了该退休的时候,但没有找到接替的人,我就一直在这干着。”老杨说。

1990年,在丹凤县文化馆工作的杨忠录,主动要求调到县博物馆下属的商山四皓墓文管所,这对当时很多人来说,都是很难理解的事情,大家都挤破头的往城里走,而杨忠录却离开生活工作了近20年的县城,来到乡镇工作。但对于老杨来说,这是他人生的转折点,在经历了教师、剧团演员、文化工作者等工作后,杨忠录终于找到了自己喜欢的职业。

回到从小长大的商镇,不仅离家近,能和家人团聚,更重要的是可以静下心来,潜心研究商山四皓的历史。而他这一待就是25年。

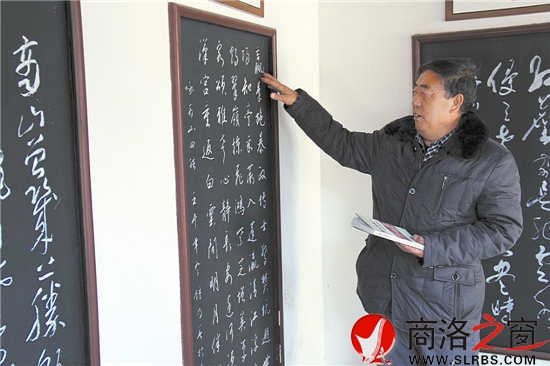

闲暇时候,杨忠录总是喜欢拿着商山四皓相关的资料与四皓墓碑文进行对比核实,相互佐证。

潜心研究四皓历史

“这是我刚到这里的时候,亲手栽下的树。”老杨指着四皓文管所院子里碗口粗的柏树满怀感情地说。

20多年前来到商山四皓墓文管所的时候,没有院墙,没有碑林,好多地方都遭到了破坏,特别是关于商山四皓墓的解说词也只有寥寥数语,两三分钟就能说完。这让刚刚任职商山四皓墓文管所管理员兼讲解员,还不太懂商山四皓历史知识的杨忠录来说很是尴尬。

为了摆脱这一局面,杨忠录找来《史记》,专心研究汉史,特别是关于刘邦、吕后、太子赢、商山四皓的历史知识,初步形成了一个商山四皓的解说词轮廓。在此基础上,他一有时间,就听王立群教授的《百家讲坛》,细心记录平时来参观专家学者的新知识、新观点,搜集当地关于四位老先生隐居的传说,以及自己在各类史书看到的相关知识,在尊重历史事实的基础上,他将这些所听、所见、所闻、所学都融合到讲解词里头,并适当加入幽默的言语,使解说词由原先的两三分钟就无话可说,演绎到现在的半个小时才能讲个大概,而且说起这段历史活灵活现,使历史人物丰满、鲜活起来,使故事仿佛就发生在我们身边,让听者入迷、陶醉,潜移默化中学习到汉史和“四位老先生”的风骨。

老杨谈四皓,总有说不完的话,表达不尽的感情。可以说,四皓精神感染着老杨工作学习生活,让他成为了“名人”。无论是接待领导,还是接待普通游客,老杨都一视同仁,亲自耐心讲解,让听者津津有味,从来没有出现过“岔子”。

一次,一位家住咸阳市刘邦墓旁、在西安上班的年轻女士专程来到商镇,听他讲解有关刘邦、商山四皓的历史。该女士问东问西、问前问后,老杨就不厌其烦、滔滔不绝地讲起来,让该女士听得津津有味。该女士就在当地住下,一连听了三天才离开。