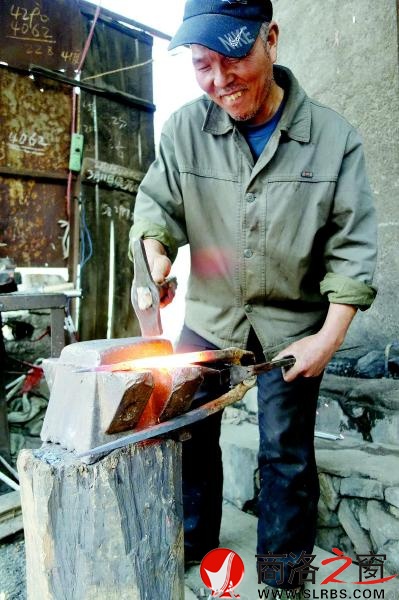

贺增良在铁砧上对铁具进行最后的打磨

商洛日报讯(文/图 谢 飞)铁匠,曾经是在人类文明进程中占据着十分重要地位的一种职业。而如今,却面临着整个行业的萎缩,到了近乎快要消失的境地了。从人类告别了兽骨、石头做的工具,掌握青铜器的制作,这个行业就应该诞生了。而这个职业的重要不仅仅是体现在农耕里的各种工具的制造,在冷兵器时代,更是一个国家抵御侵略,扩展疆土领地的保证。而在工厂林立、机器轰鸣的现代,靠人工打造东西是多么奢侈的事情。所幸的是,现在仍有一些人坚守着这个行业。

师从父亲

今年49岁的贺增良,在丹凤县商镇街道经营一家铁匠铺。店铺用的是自家的门面房,一栋面积不大的两层小楼,在门口用废旧铁皮搭了一个棚子,一个铁架子下面装上鼓风机,上面堆着火红的煤块,旁边的木桩上放着大铁砧,这些构成了他的简单的操作间。

见到贺增良的时候,他正忙着给早上来赶集的人打锄头。贺增良的父亲过去在农闲时做一些铁匠用的打铁的墩子,农村叫“翻沙”,即就是把铁水倒进沙子做的模具里,冷却后得到自己想要的工具。初中毕业后,贺增良就开始跟着父亲学手艺了,现在他做的各种农具都是那会父亲教给他的。“一个铁匠铺想要办起来,一般需要三个人。我们家当时就我和父亲两个人,肯定累啊。”贺增良一边拨着炉火,一边跟我们讲着过去的日子,“而且那会还没有鼓风机,想要炉火温度够高,就要不停的拉风箱。那时候真的是凭力气吃饭啊,所有的工具都是两个人一下一下的敲打出来的。一件工具的制作过程就至少要上万次的捶打。”

独此一家

贺增良的铁匠铺虽然小,但是在整个商镇至龙驹寨范围内,现在只剩他这一家了。虽然来打造工具的人少了,生意也不如以前,但是有些农民还是选择这种最原始的方法来获取他们满意的工具。对他们来说,这样的工具才是最结实的,用起来也最得心应手。因为铁匠会根据每个人的不同要求对工具做出细微调整,而不是工厂里出来的千篇一律的工具。因此他的顾客从种地的农民、建筑工地上的工人到洗衣煮饭的家庭妇女,有附近村子的,还有几十里外的。对农家人来说最喜爱的还是看似笨拙但是结实顺手的工具。“冬天的时候,会从早打到晚,忙活一天。夏天会在中午最热的时候休息,等太阳快落了,再继续打到晚上。”贺增良说。

手艺精湛

贺增良的小铁匠铺屋里一个黑乎乎的大机器占据了房子的一角。“这是空气锤。已经用了十多年了,现在我一个人能撑起铁匠铺全靠它了。”只见贺增良熟练的一边用脚踩着下面的铁杆,双手用铁钳夹着刚从炉火里取出来烧的通红的铁具,空气锤轰隆巨响,顿时火花四溅。“现在有这个机器帮忙,节省不少人力,以前这道工序都是人工的,必须要两个人,其中一个人抡大锤,才能做出一件工具。”贺增良感慨的说,机器只能进行最初级的捶打,想获得一件精致的工具还是必须经过人手的雕琢,最后的成型仍然要靠人一下一下的捶打。另外还要经过两次火与水的碰撞,将烧的通红的工具放进水里,使工具更加结实。一件工具的完成包含了捶打、焊接、淬火前前后后数道工序,贺增良靠着自己精湛的手艺,不仅养活了一家人,而且在另外一处盖了新房子。现在儿子外出打工了,女儿还在上学,日子平淡而美满。

前景不明

在整个采访过程中,贺增良手里的活始终没有停。现在铁匠铺每月大概收入两千多元,最便宜的工具是十元钱的豆铲,最贵的也就三十多元。贺增良对这个行业的未来没有太多的期望。“现在都没人种地了,工具自然用的少了。恐怕再过五年,我这个小店就要关门了。”在叮叮当当地声响中,结束了这次采访,单调的声响对别人来说可能有噪音之嫌,但此刻它却是幸福生活的乐章。