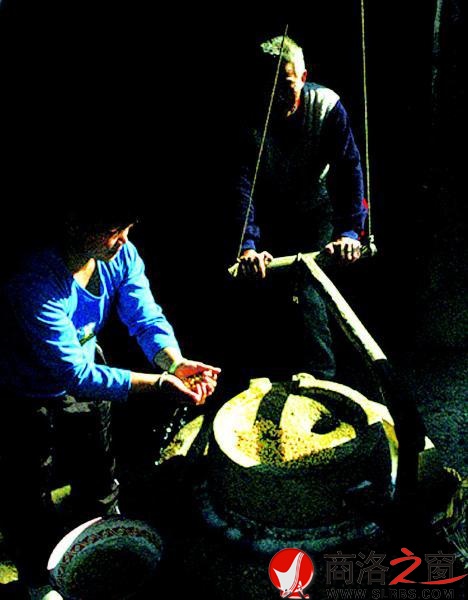

散落于乡间的废弃石磨成为那个时代的永恒记忆

推石磨已成为40岁以上人的历史记忆

在城市的街区,石磨成了景观。

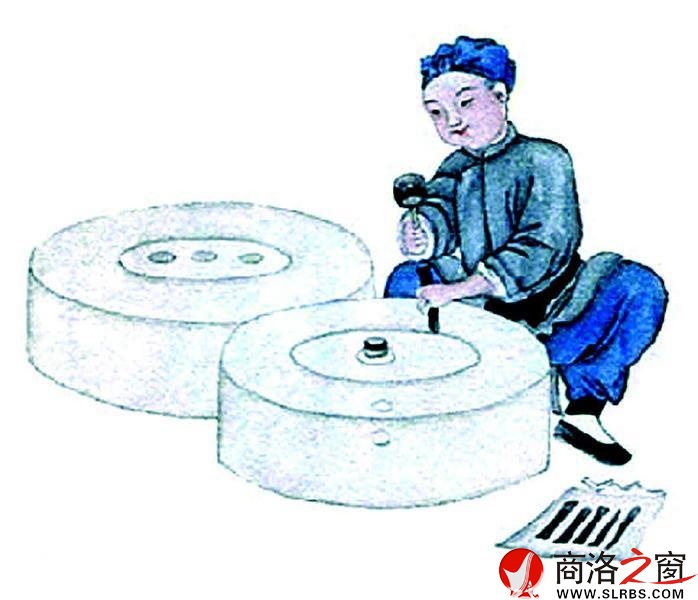

加工和维护石磨曾是一个技术职业

商洛日报讯(文/图 记者 左 京 见习记者 谢 非)提起磨坊,很多年轻人的第一反映大概就是《堂吉诃德》里主人公大战风车磨坊的片段。岁月流逝,年代更迭,现在的人们对磨坊的认识大都停留在书中或者影视作品中。事实上,从靠人手转动的磨盘,到靠牲畜拉动的碾子磨、利用地势水流运行的水磨,磨坊的历史和人类的农耕文化一样久远。

守在岁月里的磨坊

石磨的发明人是鲁班。石磨是用于把米、麦、豆等粮食加工成粉、浆的一种机械。开始用人力或畜力,到了晋代,我国发明用水作动力的水磨,通常由两个圆石做成,磨是平面的两层,两层的结合处都有纹理,粮食从上方的孔进入两层中间,沿着纹理向外运移,在滚动过两层面时被磨碎,形成粉末。最原始的石磨,看似普通简陋,上下两块笨重的圆形石块,中间凿洞,用木头削好楔子,再装个把手,中国的饮食文化便从这石磨中一圈一圈地磨出来了。小麦、大米、黄豆、玉米、绿豆、扁豆等粮食作物,经过石磨的加工,便成了我们面前的面条、年糕、豆腐、窝窝头……可以说中国的饮食文化和磨坊是分不开的。

随着社会的进步,大型机器的发明,磨坊也慢慢地发生着变化,各家的小石磨逐渐被遗弃,转而成为集中的小型家庭作坊式的磨坊。现如今,大型面粉厂的纷纷建立,小型的磨坊已经到了快要消失的边缘。

如今,在我市广大农村,还有一些人坚持用自家的小磨坊。丹凤县龙驹寨镇河涧村的屈恩富便是其中的一位。虽然加工费便宜,生意也大不如从前,但是他仍坚守着祖上流传下来的家业。周围村子里,时不时有人带着自家的粮食来到屈恩富的小磨坊磨面,希望吃到自己辛苦劳作种出来的粮食磨成的面粉。屈恩富说,每当看到农民满脸笑容,心满意足地运走新磨出来面粉,他自己也感到很满足。这,也成为这些散落在乡间的小磨坊坚持开办下去的理由之一。

磨坊主的石磨情结

现代片式石磨保留了传统石磨的研磨部分即两片圆柱形岩石,改变了传统的动力产生装置,由原来的牲畜产生研磨小麦的动力变为由电动机产生研磨小麦的动力,同时增加了输送装置和清理装置。现代片式石磨相比传统片式石磨节省了劳动力,减轻了劳动量,提高了石磨的产量。

今年70岁的屈恩富与妻子赵贵莲经营的小磨坊已经风风雨雨走过30多个春秋。屈恩富告诉记者:“从1982年包产到户,我们两口子就慢慢置办机器,开起了这个磨坊。几十年间,我这里的机器换了一茬又一茬。但最早的时候,还没有发明这些机器,吃一点面都得靠人用磨子一点点往出推哩。”