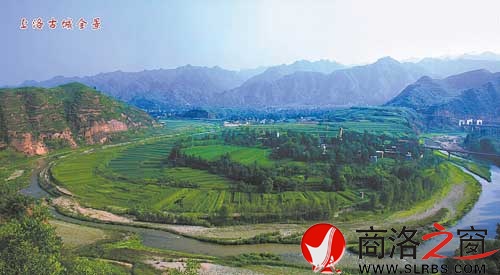

上洛古城全景

民国时期在商于古道上修建的塔沟桥,除去战争中留下的一个豁口,坚固如初,仍在使用。

商洛之窗 - 商洛之窗讯(文/图 本报记者 刘少鸿 唐淑君 左 京)出商州城东行30余公里,有一自然形成的村落,名曰:古城。此村落地形奇特,三面环峻山,一面绕丹水,山水护城,村庄宛若世外桃源,浑然天成。作为商于古道上的咽喉要塞,古城村凭借其隐蔽的地形躲过了无数战火硝烟,得以完整保存,但也为后人寻觅其踪影增加了难度。经过多次考古发掘,多方佐证,2013年出版的《陕西第三次全国文物普查丛书》最终确认古城村正是历史上赫赫有名的上洛古城遗址。自此,上洛古城的神秘面纱被岁月轻轻掀起了一角。

天赐一座古城堡

上洛古城地处长江与黄河流域交汇的山区,气候温和,森林覆盖,山川沃野,生物物种多样,其历史最早可以追溯到夏朝(公元前2070年),至今为4084年。古城坐落于丹江河南岸三级台地上,该台地是由老三纪红色细砂岩组成,南高北低。丹江水自西向东而流,受台地阻拦,急折而北流400余米,又受照碑岩阻截继而东流300多米,继而汇合孝义塔沟水南流400多米向东流去。合地北沿有一村庄,即为上洛古城的居民点。此城被江河水包围,站在商于路和跨江进城的“高桥”前望此上洛城,在河床水满时成一岛,如同漂在水上的巨舟。所以古志载此城在洛水之上而得名。

今年76岁的李明记老人是土生土长古城村人,提起古城,老人激动地告诉记者:“虽然我们这里现在按照行政划分属于夜村镇代街村七组,但我们的祖祖辈辈,一直都叫这儿是‘古城’。这是自然形成的村子,我们就想这村子肯定是有来历的。后来收集到的种种资料显示,我们这里确实是上洛古城的遗址,这是天赐的城堡呀。现在站在山上看,村子就像一个乾坤八卦图,非常神奇。”老人从丹凤县龙驹寨镇农机站退休后,跑遍各个文化馆收集古城的资料几乎成了他生活的全部内容。用李明记老伴的话说:“印的资料都拿背笼背哩,坐公交车的次数那更是数不清,都快成了5路公交车的轱辘了,成天跟着跑哩。”

据史料考证,上洛古城早在夏商周就是南国长江上游的蛮族居地。西周灭亡后,周平王迁都洛阳,又将秦岭西北划归秦,同时又将秦岭东南划归晋,楚(通史中秦关,楚关,晋国上洛太守王靡都是佐证);春秋战国时期,上洛古城属鄀国居地西大门(上洛的“洛”就是当年“鄀”的转音字);秦国统一中国后,上洛古城实行郡县制,辖地更替繁复;汉朝成立后,先为西汉郡国,后为东汉侯国;晋266年为上洛郡;北魏439年为荆州,唐朝618年为上洛郡,上洛古城遗址在宋前十多个朝代均为郡州称谓。

传说至明代扩建商州城,曾专用这里的砖窑,按此城墙烧砖供新城。后差一些砖来不及烧,就拆了很多这里的墙砖,并用人墙传递至东龙山。随着朝代更替,古城的军事战略地位降低,加之移民搬迁,古城逐渐淹没在历史的大潮中。但清代知县赵应会的《商州赋》有载:“悬鱼太守,清吟于金汤孔固之秋。过乐野而流连,前此遗封何在?高桥而踯躅,当年故址还留。”正是印证古城旧址的最有力文字证据。