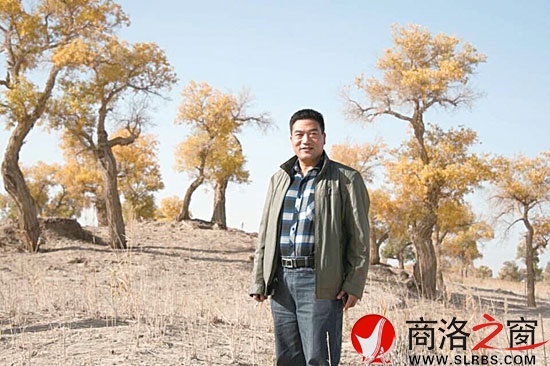

商洛日报 - 商洛之窗讯(文/图 贾永红)姜万记,1966年出生于商州夜村,曾为解放军某部士官,后转业至巴音郭楞蒙古自治州国家电网,国家特级厨师。

戍边天山深处

姜万记出生在商州夜村,自幼丧母,姐弟7人,他排行最小。父亲身体多病,生活不能自理,他在哥哥姐姐的拉扯下长大,十四五岁便独立生活,小小年纪就知道种责任田,亦曾多次去外地卖苦力,拉过砖,下过煤窑。

当时的农村,当兵是每个青年唯一的出路,万记家里弟兄多,家境状况不是很好,只要外面能有口饭吃,村上的干部都会先想到姜万记一家,能送出去一个是一个啊!万记的3个哥哥就是在这种状况下,先后进了兵营。1984年10月部队征兵时,姜万记也被村上推荐参了军。他喜欢“一颗红星头上戴,革命的红旗挂两边”的绿军装,立志要在部队干一番事业,不辜负关心、帮助过他的乡亲。

从未走出过大山的姜万记,至今还记得第一次坐火车的情景,一路西来,窗外的陌生世界让他心里无比激动。最难忘的是在吐鲁番,部队在此换乘大“解放”了。为了让新兵们能扛得住接下来的一段艰苦行程,接兵领导给大家准备了一顿丰盛的午餐,新兵们拿军用缸子盛满红烧肉,对姜万记来说,那种感觉真是无比的快乐和幸福。

新兵训练的地方是在天山深处的和静县水电大队,条件异常艰苦。时值冬季,到处天寒地冻,部队驻地饮用的是盐碱水,吃的是玉米面发糕,每次洗碗后,手拿着碗都会冻在一起,有的人就忍不住偷偷地哭。姜万记不怕这些,他已经吃惯了苦,所以,他以优异的成绩完成了训练任务,成了一名合格的军人。

新兵训练结束后,一部分战友被抽到驾训队学开车,只有初中文化的姜万记和数十名战友被分配到了部队农场。他们到那地方一看,这是啥地方啊,一片低矮的房子,房前屋后都是虚土,脚一踩下去,“噗”地一下尘土溅起,如果再走一小段路,人就成了土人,分不清谁是谁了。最意想不到的是,这一批新兵来的多,营房居然不够住了,农场领导站在大伙儿面前作动员:没有房子,咱们自己盖!

接下来就是拓坯、和泥、打柴、锯钢管,天天如此,一干就是多日,总算把房子竖立起来。可是那种钢架结构的简易房子,冬冷夏热,人在室内,还不如睡在戈壁滩上。很多战友都受不了,嚷嚷着要回老家,姜万记总是在心里鼓励自己:苦怕啥?人们不是常说,苦不苦,想想红军二万五吗?

姜万记种过菜,栽过瓜,看管过梨园,养过猪、兔、鸡、鸭,凭着吃苦耐劳的精神和刻苦钻研的劲头,各项工作都得到了领导的认可。农场领导们在一块开会时,都说这小子行,是个好苗子!1985年9月,姜万记被调到分部机关,当了一名炊事兵。

“火头军”终成大师

由农场到机关,自然是换了一个新天地。机关协理员把万记叫到办公室,对他说:“小姜啊,机关和农场可不一样哦,吃饭的人和你们基层不一样,你要好好干呢!干好了大家会说你好,干不好,你可能在这儿呆不长,还得回基层哩!”姜万记憨憨地笑笑,一个立正,一个标准的军礼,声音洪亮地说:“请首长放心!”

初到机关,班长让他烧火,说这是炊事员的基本功,万记回班长:“记下了。”果真,每日三餐万记都提前上班,先把火烧好,等大家都忙起来的时候,他就到不同岗位的同事面前,用眼睛看,用心记。看着,记着,悄悄地练习着,他深感自己厨艺欠佳,就坚持每天凌晨4点起床,在伙房抢做最累最脏的活,目的就是想多学点厨艺。遇到节假日休息时,他主动找那些技术精湛的同志,向他们虚心讨教烹调技术。他不怕苦,不怕累,常常一个人卸整车的煤、米、面、油,给领导和全班同志留下了很好的印象。