文/图 记者 李亮 王涛

年轻人虽然担了两捆麦子,走在路上也是健步如飞。

打麦关键在于互相协作

张兴发现在已经没有种麦子了,但是到了麦收季节,他仍旧会帮着村里人割麦子。

太阳当头,谢根曹割一会麦子就满头大汗,让我们倍感农民的辛苦。

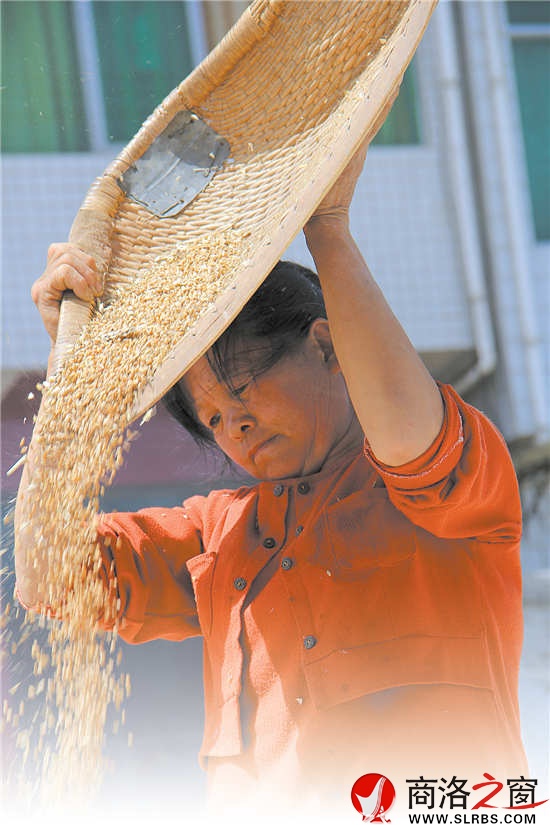

那一年麦子熟了,大山里一片金黄,微风过处,掀起一层层金色的麦浪。山脚下,田野里,全是乡亲们忙碌收割的身影,还有那乡间传出的愉快笑声。那一年的打麦场上,机器轰隆隆地作响,一群人各自分工,即使汗流浃背,即使身体疲惫,也无法遏制内心的喜悦,那一种共同团结起来的力量,让人们感到满满的希望。那一年,在被大人们收割过的麦地里,还有孩子们捡拾麦穗的轻快脚步,院子里捆好的麦堆旁,还有你我捉迷藏的身影。那一年,也曾用还未成熟的麦秆做过口哨,曾在晒满麦粒的席子上打滚嬉闹。只可惜,时光的车轮不能倒转,再也回不到那一年。如今,虽已到了麦熟季,那成片翻滚的麦浪,处处弥漫的麦香却已变得稀少,可是执拗的我们还是会寻找,即便结果令人失望,我们仍是会将心底里那份关于麦子的记忆收藏。

收麦子中的快乐

6月10日中午,我们的脚步停在了丹凤县棣花镇巩家湾村赵书民家门前,赵书民和其妻子、儿子正在院内打麦,小小的机器旁赵书民正在忙碌着往里输送麦子,妻子、儿子也在一旁忙碌着。很显然,灰尘已经肆无忌惮地将他们团团包围,但他们连一点顾忌的意思也没有,全部的精力都在脱出来的麦粒上。

这是我们从商州出发,顺312国道一直东行,看到的第一家有关收麦子的场景,一早上寻找的疲惫被这一瞬间的遇见打消得无影无踪。一家人看到我们在拍照,便热情地打招呼,还让其儿子空出时间陪我们聊聊。

赵书民的儿子一直在西安打工,这次是专门请了6天假,回家帮忙收麦子。家里虽然种的麦子不多,但只有老两口恐怕也忙不过来。“全当给自己放个假了,一来给爸妈帮忙做点事,也可以感受一下收麦的乐趣。”赵书民的儿子说,“没回来之前,就能闻到麦子的香味了,一路上都在想小时候收麦子的事。”说着,他便给我们讲起了关于麦子的记忆。

那时他只有八九岁,还在上小学。家里当时是土房,房子周围的田地里,全种着麦子。一到冬天时,他就常听大人念叨:“冬天麦盖三层被,来年枕着馒头睡。”起初他不懂意思,听大人解释了之后,一到冬天他就盼望着下雪,因为只有等麦子丰收了,他才能吃到更多的馍馍。