商洛日报 - 商洛之窗讯(彭远翔 刘小能)(四)参加淮海战役

淮海战役(国民党称“徐蚌会战”),是解放战争时期中国人民解放军华东野战军、中原野战军以徐州为中心,东起连云港,西至商丘,北起临城(今枣庄市薛城),南达淮河的广大地区,对国民党军队进行的一场战略性进攻战役。

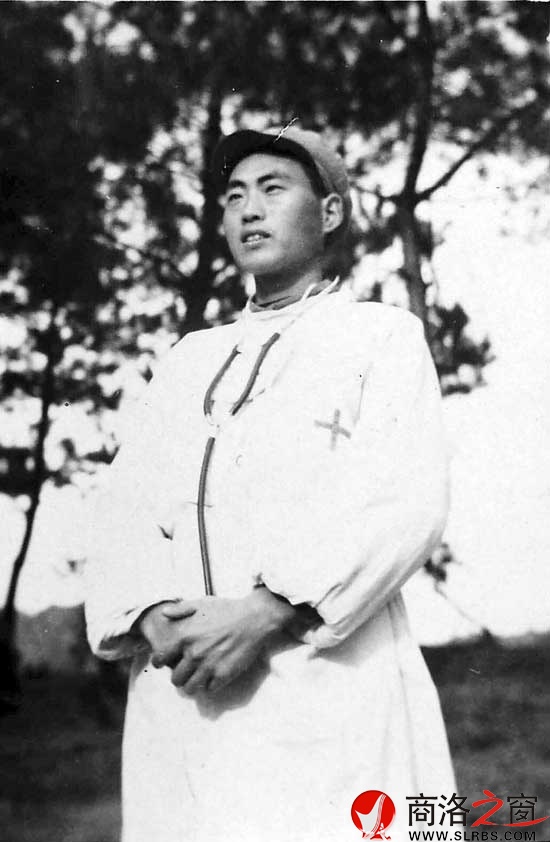

1948年秋的一天,刘治国所部奉命从河南方城出发,经郑州、开封沿津浦路向江苏徐州以南进军,经数天辗转,迂回到达安徽宿县(今宿州市)城东门外。靠东门的左侧城墙已被我军工兵用炸药包炸开一个缺口,敌人向城内蜂拥溃逃,我军突击队员从缺口处向城内攻击前进,救护队员随即跟进。当刘治国他们接近城墙时,墙头上还有敌人向他们投掷手榴弹。敌我在宿县展开激烈巷战,刘治国正在给伤员包扎,忽听有人大声喊他的名字,原来是四连机枪班班长王大华腿部负伤血流如注,刘治国又赶紧去给王大华止血,谁知就在刘治国刚一离开的一瞬间,敌人一发炮弹落下来,接替刘治国照顾轻伤员的文化干事为掩护战友壮烈牺牲。

宿县战斗刚刚结束,部队又受命阻击前来驰援徐州的敌黄维兵团。我中野5个纵队及陕南12旅迅速集结,将孤军深入的黄维兵团12万人马,压缩、分割包围在以双堆集为中心的东西不足10公里、南北不到5公里的狭小地域。黄维兵团虽然被围,但毕竟是精锐之师,装备精良,训练有素,一边迅速构建防御工事,一边准备乘解放军立足未稳、包围圈尚未严密,齐头并进向东南突围。刘治国所在的我军某部二营作为尖刀营,配合大部队向固守在双堆集外围制高点的号称“精锐中的精锐”的敌整编十一师发起向心性攻击。这时,已担任营卫生队队长的刘治国将救护所设置在距前沿阵地不足百米的地方,刘治国和卫生队员们在坑道里挖出避弹室并用坑木加固,把救护器材安置妥当,在地上铺上麦秸,便投入到紧张的战地救护当中。随着战斗的激烈进行,不时有伤员被抬进来,就连著名战斗英雄、被誉为“文晃排”的六连排长文晃在炸毁敌两处碉堡后也负了重伤。战斗进入胶着状态,我军白天固守阵地,并不断把工事向前延伸——逼近作业,夜间强攻。当黄昏的薄雾渐渐升起时,我军的大炮便开始向敌阵地发出怒吼,既像打闷雷,又像闪电,炽红色的火光不断划向敌人阵地,腾起黄褐色烟柱,被炸飞的敌人碉堡,一丛丛泥土夹杂着木料抛在空中几丈高,大地震颤,星空失色,到处笼罩在一片雾霾之中。伏在前沿阵地的我军战士开始跃出战壕,向敌人发起一次又一次冲锋……

包围圈越缩越小,刘治国的救护所也在不断前移,趁硝烟还未散尽,卫生队员们赶紧摸出战壕,搜寻我军负重伤的伤员,遇到敌人打冷枪或发射照明弹时立即卧倒,潜伏在烈士中间。他们对每个躺卧着的躯体都仔细抚摸一下,当伤者被触到时,他会动一下,表明人还活着(因为距离敌人太近,不能用声音呼救)。北方的冬天寒冷异常,炮弹爆炸过的空气中,刺鼻的火药味让人咽喉生疼,刘治国悄声告诫大家用舌头舔一下潮湿的地面刺激一下唾液,然后把伤员背着一路爬行转回救护所。

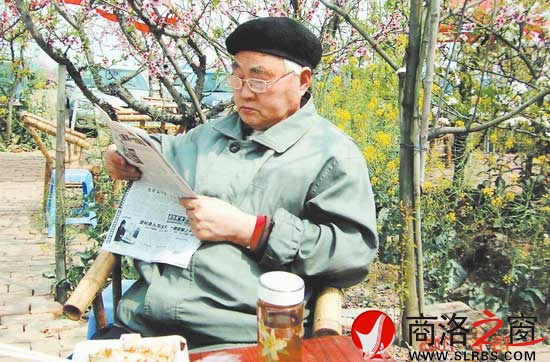

二营与敌激战了九天九夜,被兄弟部队换了下来,全营400余人,撤出战斗时包括随队伤员不足20人。众多的革命先烈(包括刘治国所在卫生队的两名年轻卫生队员)为了人民的解放事业献出了宝贵的生命。说到这里,老人的双眼湿润了。