邢显博

余晖脉脉情悠悠

晏安澜一生为官清正廉洁,况任一般京官,靠薪俸生活。他记述道:“京曹本清苦,个人凡尺布斗粟,皆薄录其出入,不敢稍费。甘旨所余,悉以分给诸弟(皆务农),虽一枚铜钱不自私。”个人除购书外,没有私产,居京官数十年没有购置房屋,先挤在同僚的院子中,后僦居商山会馆。

“会馆”,指同省或同府州的人在京城设立的机构。商山会馆相当于今天商洛市驻京办事处,主要以馆址的房屋供商洛同乡去京办事聚会或暂住。这里是家乡的标志,晏安澜爱祖国,更热爱家乡。光绪二十六年七月,八国联军攻进北京,“都门沸羹,车驾巡狩,万骑而西避乱者十室九空”。晏急与同僚携眷属出京,又陷义和团杨三匪窟,幸得旧仆郭祥救出,权宜躲在北辛庵村中。当获知慈禧太后与光绪皇帝移驾西安后,即取道山西大同,抵西安朝廷驻地,被任为户部提调。次年(1901)七月,当他随皇帝车銮回京后,发现八国联军劫后的商山会馆破败不堪,“即斥资改造,视若私第,虽数千金不吝”。就是说,他为修复商山会馆,慷慨地掏了数千两银子。

他关怀家乡办学,光绪三十一年(1905)镇安东关安业书院修缮时,特捐银并担任监修。上世纪八十年代拆除书院时,笔者见大梁上赫然写着“监修:三品衔记名道晏安澜”的朱色大字。光绪末年,蒲城发生县官拘捕进步学生、延长油矿被外国控制事件,晏安澜联系陕西籍京官奔走呼吁,让朝庭革了蒲城县令职,并为延长油矿自主生产制定出新的方案。

晏安澜为人谦虚谨慎低调,因父母亡故及送亡妻吴氏由西安返家乡鲁家湾安葬期间,不进本县衙门,不参与地方公务,不穿官服,不坐轿骑马,不向人们摆架子。一次归家途中,同窗学友焦永田知道后在张家坪迎候,见到衙役官轿到来,便高兴地求见“晏老爷”。仆役却告诉他:“晏老爷不在轿中。”焦某不信,掀起轿帘,只见座位上仅有一袭朝服。又候了一会儿,才见晏安澜便衣长衫跚跚赶来,遂邀至家中叙旧。问起缘由,安澜笑答:“我回家是私事,见父老乡亲,怎么能骑马坐轿摆威风呢?朝服,那可是国家的法度呀。”

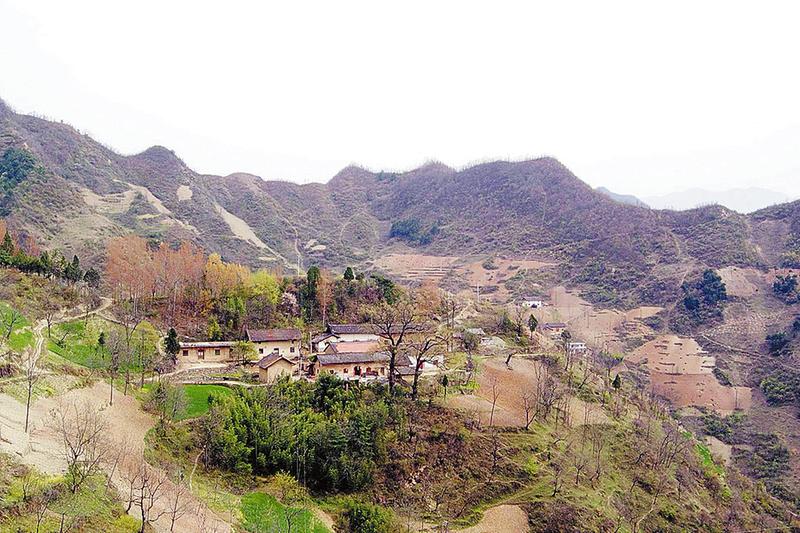

塔云山有个放马坡,流传着晏安澜与主持道士的故事。塔云山怎么和一名京官攀上关系呢?这要从祖国传统文化说起。孝为百善之首,当时,官员父母亡故,必须回家“丁忧”守孝270天。个别官员因政事要务脱不开身的,须由皇帝特许才能减少守孝时间。忙碌的晏安澜,也只有这段时间才去逛逛家乡的名胜塔云山,到了这里,他才领略到域外仙境给人的超脱。虽然这座道观的建筑并不完备,但有这份静谧就够了,无怪老子崇尚“无为”。然而,他是个闲不住的人,通过交谈,深为道士成明达的慕道兴山精神感动。青年的成明达就仰慕道教,15岁起三次割臂疗亲,44岁便携带私财落身塔云山,整日草鞋烂衫,自耕自樵,艰苦地逐步恢复了明清以来破败的山寺神像,赎回了庙地。但日前山寺困难重重,建不起接待香客的公馆;成道年事已高,日后圆寂坐化之处恐遭地方干涉。晏安澜崇尚同情这种热心社会事业的人,暗下决心要扶持一下塔云山,于是给陕西巡抚写了一封求援信。

不久,一批驮着陕西巡抚赠送资财的骡马扺达塔云山,靠着这批资财,这里才新修起公馆。晏安澜高兴地为公馆题写了“塔云仙馆”四字横额,并为之配联曰:“五千言为道德宗,玉振金铮,今古乾坤真橐和;百二关乃神仙薮,鸾翔凤翥,汉唐宫阙此蓬瀛。”至今辉映云畔。因当时骡马放牧在坡上,故当地人今称放马坡。此后,他在进京之前,又匆忙约集倪、陈、聂、熊等姓乡绅代表至山上会面,对这些乡绅讲道:“自古有功高僧坐化(亡时坐黄缸中,僧道的一种葬仪)寺庙,已成定例。成道等同开山之祖,可立塔在五福楼左右。”大家都赞同。晏安澜遂挥就一纸成明达“后事合同书”,被山寺立碑存证,从而解除了地方干涉,使成道士亡后安坐“念功塔”中。