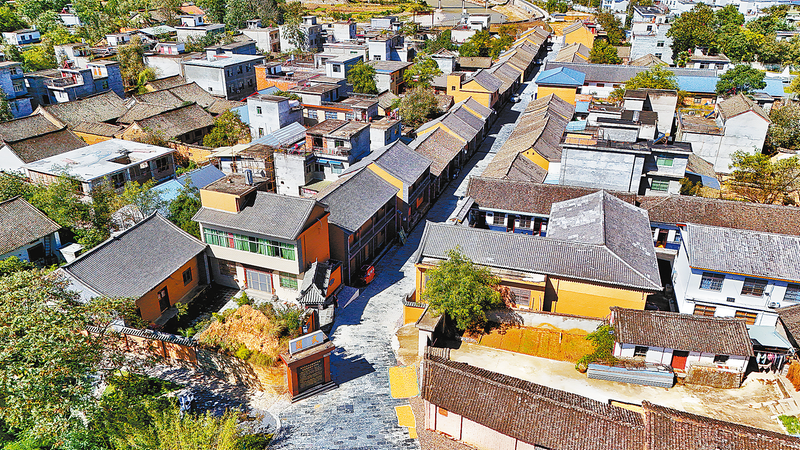

今年以来,通过开发与保护,武关古城面貌焕然一新。如今的武关镇,既是历史文化的活化石,更是乡村振兴的新样板。(本报记者 杨 鑫 摄)

本报讯 (通讯员 沈 刚)金秋十月,漫步在丹凤县武关古城青石板街上,古色古香的民居与熙攘的游客相映成趣。谁能想到,一年前这里还是房屋破败、基础设施落后的小镇。这一华丽转身的背后,是武关镇党委以党建为笔、作风为墨,在乡村振兴画卷上挥洒出的精彩篇章。

支部建在项目上,筑牢攻坚“桥头堡”。“古城开发涉及群众搬迁、古建筑修复、配套设施建设,时间紧、任务重,必须把党组织‘根’扎在工地上!”武关镇党委书记在动员部署会上坚定表态。镇党委成立古城保护开发临时党支部,由镇长任党支部书记,抽调12名党员骨干组建征地拆迁、文物修复、群众协调3个党小组,推行“党员包户、进度上墙”工作法,立下“2个月完成核心区征迁”的军令状。党员干部带头啃“硬骨头”,武关村党支部书记连续28天蹲守拆迁一线,用“政策宣讲+亲情沟通”说服自家亲戚率先搬迁;青年党员发挥专业特长,整理出《武关古城历史文脉资料汇编》,为修复工程提供翔实依据。临时党支部累计召开“战地党课”15次、现场调度会23次,解决文物保护与居民安置矛盾17件,提前15天完成征迁任务,保障了古城修复、古街改造等10个项目顺利开工。

党员冲在一线上,破解民生“急难愁”。“古城开发不能让群众利益‘缩水’!”镇党委坚持“保护为先、民生为本”,积极组织党员干部开展“敲门行动”,走访群众320户,收集意见建议89条,创新推出“三项暖心举措”:一是就业帮扶在“家门口”,联合施工单位设立“党员责任岗”,优先吸纳本地劳动力50人参与古建修复、绿化养护,人均月增收3800元;二是业态培育“手把手”,党员致富带头人牵头成立“古城商户联盟”,培训10多名村民经营文创店、农家乐,帮助销售核桃、粉条、土蜂蜜、手工挂面等特产超20万元;三是服务群众“零距离”,在武关村设立“党员服务站”,开展“就业帮扶、政策咨询、矛盾调解”一站式服务,解决征地赔偿、矛盾化解等民生问题46件。

作风转在实效上,激活发展“新动能”。“干部作风实不实,古城变化看得见!”镇党委以“钉钉子”精神推进项目建设,建立“周调度、月通报、季考核”机制,将作风建设成效量化为“项目进度、群众满意度、安全质量”三项指标,与干部绩效考核直接挂钩。为破解资金瓶颈,党员领导干部主动对接省市县相关部门,争取文物保护专项资金;为提升游客体验,连夜整改指示牌模糊、卫生间不足等问题23处;为传承历史文脉,邀请专家开展“武关历史文化讲堂”8期,培养村民讲解员30名。今年“十一”期间,武关古城开始接待游客,带动周边村集体经济增收30多万元。近日,武关获评“省级历史文化名镇”称号。