商洛日报(文/图 刘勇鸿)曾经有三百年历史的商州金陵寺镇东窑村,位于熊耳之颠,那是个出彩霞的地方。每当黄昏,熊耳晚霞铺满州城西边的天空,熊耳山就会被烧的一片通红。东窑村人说,那是他们曾经烧窑的窑火。

制陶专业村

东窑村是商州历史上有名的制陶专业村,传说从明代朱元璋叔父在这里建金陵寺,采用陶制器具的情况看,东窑村制陶的历史可以追溯到明清时期。

长期以来凭借金陵寺独特的土质煤炭资源,靠烧窑制陶为生的东窑人世世代代,生生不息,一辈辈东窑人不仅在贫瘠的熊耳山生活了下来,而且养活了周边四十多里的群众。但是这一切,早已成为尘封已久的回忆。

走进这个散落在熊耳山脚下的曾经的窑村,目光所到之处大多是房门紧锁的土坯房,村子里留下是老人和孩子。正在地里干着农活的杨引娃老人说,他们村有二十年都不制陶了。

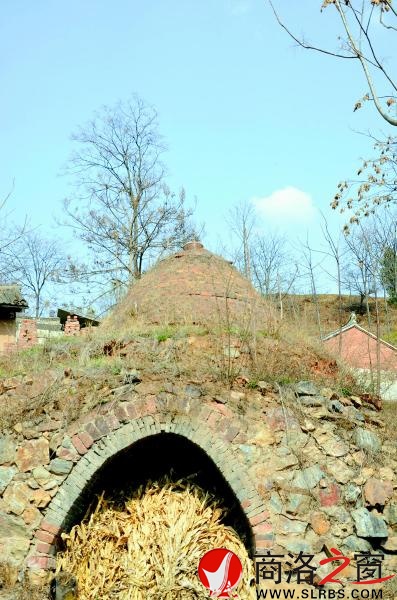

在杨引娃老人带领下,穿过野草蔓延的小路,踩着已然龟裂的台阶,爬上了村里那口烧制陶器的土窑的顶端。拨开密密的草叶,依稀可以看见当年的老灶口,还有当年浓烟留下的熏痕。

阳光下,蜘蛛摆起八卦阵严密地提防着入侵者。破败的土窑承载的是一段历史。

盛景已不在

在村子房前屋后处处是曾经的制陶人留下的盛水、腌制酸菜的大瓮,和和面、装粮食生活用品的盆盆罐罐。盆盆罐罐上落满灰尘。走进村子,处处是陶制的器具。破碎的陶片可以当做瓦用,也能砌墙,能当做烟囱、石凳,只是它作为生活必需品的功能逐渐弱去。在制陶艺人古玉民家里,我们见到了被当做香炉的陶制品。

穿过摆满杂物的老屋,进入到一几乎废弃的院落。打开房门,在这儿,侯培午老人留存有笔筒、黑陶碗等几件还算精美的陶器。

在古玉民的记忆里,制作泥胚的工场和陶窑是他和村里的小伙伴们最爱玩耍的地方。在他们这群小小的孩子们的心目中,觉得大人们把挖来的一堆泥土,用手那么一捏、一转,用火那么一烧就成了家里日常用品,那是一件很神奇的事情。

古玉民制陶手艺师传他的祖辈,他的祖父就是村里制陶的能手。年少时,古玉民经常跟随祖父到工场制作陶器,十几岁,他就出师正式成为了一名制陶工匠。古树娃老人也是那个年代的制陶艺人,在我们的要求下,古树娃老人从阁楼里取下那些曾经制陶的家伙什。

古树娃告诉我们,这些制陶的家伙什现在都没人要,都扔了。只是他对这些工具有感情了,舍不得丢。

传统技艺难传承

传统的制陶工序十分复杂,而且是个集体协作的手工活。

侯培午老人告诉我们制陶的工序相当多,从正月就开始挖土,然后是运土,运回再晒干,套上牛在大场里反复碾成面。然后和成泥,再用特制的工具加工成型,一般来说四个人,一年忙忙碌碌才能制作六百多件陶器。

陶胎制作不仅工序繁杂费时费力,而且在烧制中还有着严格的要求。

古玉民告诉我们:“烧一回窑得十天半个月。费碳得很,最少得五六万斤碳,而且得是能炼铁的好碳,燃烧值要达到8800卡才能够。”

之所以因陶闻名,东窑村占尽了煤炭土质资源,这里有丰富的煤和适合制陶的陶土。“黑、白、黄”是东窑村三大特色。黑指煤,白是白灰,黄就是陶瓷。就是因为有了这门独特制作陶器的手艺,上世纪八十年代前,东窑村没有失业人员,村民靠着手艺就能过上宽裕的日子。