商南民歌《花花轿儿把我抬》演出现场。

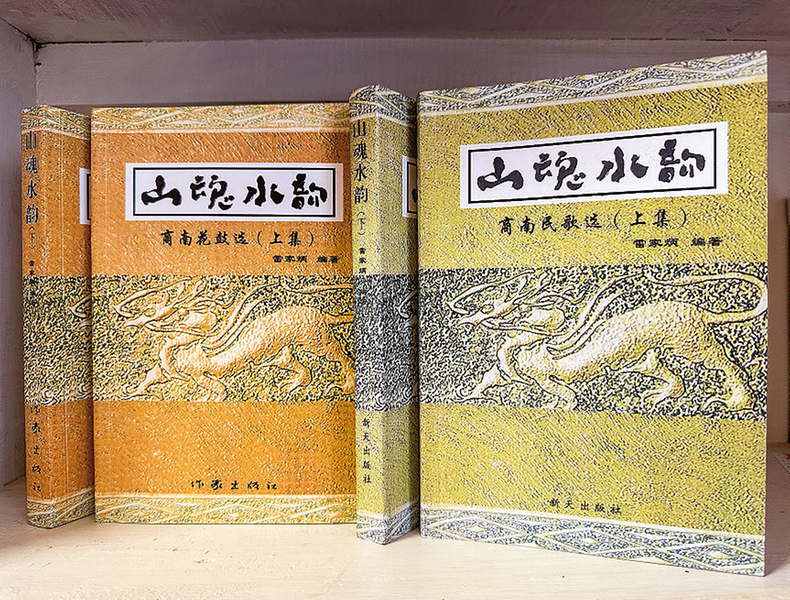

收集了商南各类民歌500多首的《山魂水韵》系列书籍。

商南县地处鄂豫陕三省交界处,境内居民多为明清两代南北移民后裔,秦楚文化和中原文化在这里交汇,形成了丰富多彩的商南民歌。商南民歌数量众多,内涵丰富,生活气息浓郁,世代传承,是历史的活化石,为文学艺术创作提供了源泉。

在商南有一位热爱民歌的老人,几十年来,走遍商南的沟岔和山梁,搜集整理出版民歌集《山魂水韵·商南民歌选(上下集)》和《山魂水韵·商南花鼓选(上下集)》,在尽量保留民歌原汁原味和原生态的基础上,对商南民歌作了全面的整理、修正与完善。这一系列著作,使商南民歌与花鼓得到进一步挖掘、抢救、提升与发扬,再现了这一宝贵文化遗产的风貌。

“雷家炳当时在没有各方面经济支持的情况下,自己下乡,走访各个乡村,听人家唱,再通过录音的方式,回来之后将词和调式记录下来,编写成民歌民谣,精神可嘉。”10月13日,商南县文化馆原馆长王玉华谈到商南民歌,对雷家炳赞誉有加。

雷家炳是商南县八龙庙人,今年已经82岁了,现为市政协特邀文史通讯员,致力于商南年俗、商南方言等方面的研究,并发表了一系列作品。

国庆节前,记者在雷家炳家中见到他时,这位老人戴着眼镜,正在电脑前阅读他写下的商南“姐儿歌”的研究资料,沉浸其中。

雷家炳的儿子雷奇介绍,在他的印象中,父亲爱好这些流传在民间的歌谣,经常废寝忘食地收录和整理,时不时地倒腾录音机、小型摄像机。他的《山魂水韵》系列从采风到全书定稿,走过了漫长艰辛的道路。

商南县过风楼镇柳树湾村有一位年过花甲的农民,从小就在山坡上放牛,不识字却学了一肚子民歌,成为远近闻名的孝歌歌手。但他又不善口述,只能通过歌场演唱才能够圆满地表达出来。雷家炳就跟随他赶歌场、进丧堂,手执收录机跟着一起围着棺材转,一连三夜未眠,才录得了上乘的孝歌词,也学会了不少曲调。

在深山里的十里坪镇梁家坟村,有一位退休老教师,一生在山村学校从教,机缘之下与雷家炳结为好友。老教师在执教之余,收集了丰富的民歌资料,并将自己这些珍贵资料倾囊赠送给了雷家炳。

雷家炳跋山涉水,几乎走遍了全县每个山山岔岔,遍访歌手,拜师求歌,以诚感人,凡与他结识者,都无私地为他演唱。精诚所至,不少民间歌手应邀或主动来家演唱或送来手抄歌本,为他的成书提供了很多帮助。

商南民歌中有一种特殊类型的歌谣“姐儿歌,属山歌里的情歌范畴,因每首乃至每句歌词中皆不离“姐”字而得名。如:

这山望见那山高,望见娇姐砍柴蒿;姐没柴烧我给砍,姐没水吃我给挑,莫把娇姐累坏了。

商南“姐儿歌”,也称“五句头”歌,即每首歌词为五句,前段两句起头,后段三句落尾。这是由当地民间风尚习惯俗成约定的一种特殊曲调形式,在当地歌谣中占有重要分量与位置。如:

娇姐河里洗衣裳,郎在坡上把歌唱;害得娇姐心着慌,手捶棒槌眼望郎,下下捶在了石板上。

商南“姐儿歌”是一种大众化的抒情歌曲,普遍为人们在山上和田间劳动干活时消遣自娱而唱的歌曲,也通常为独自在家或走路时解闷所唱。属当地“文化土特产”,引用的是当地方言百姓土语,通俗、酣畅、自然,直截了当表达出率真朴实的情感。

雷家炳在其编著的《山魂水韵·商南民歌选(上下集)》中开辟了专门的篇章,将商南“姐儿歌”收录其中。在他看来,商南“姐儿歌”是存在于民间原始的、原汁原味的、散发着乡土气息的原生态民间歌唱音乐形式,是民间艺苑中的瑰宝,是当地民俗风情的写真,也是深厚的历史文化底蕴的反映。

雷家炳《山魂水韵》系列收集商南各类民歌500多首,进一步活跃了文艺舞台,丰富了群众文化生活,为省级非遗商南民歌的保护、传承和开发利用作出了贡献。