本报记者 胡 蝶

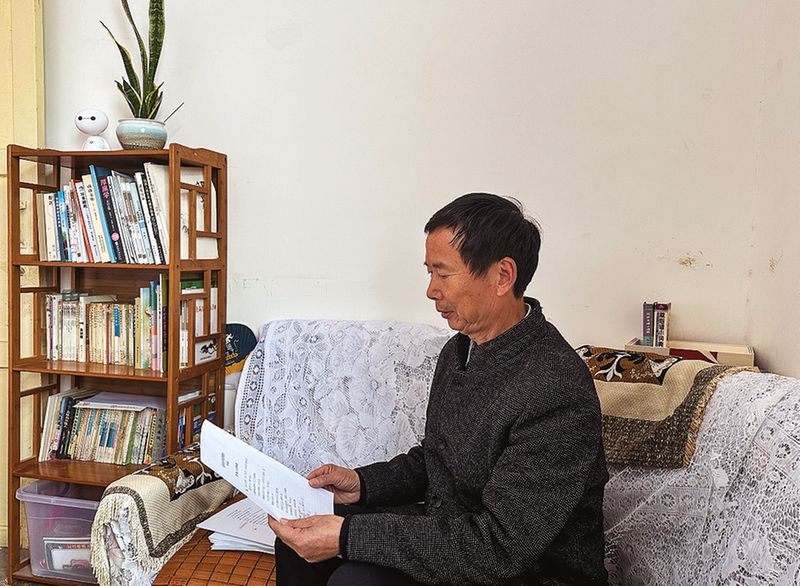

闵天良一边阅读其整理的民间俗语,一边向记者解读。

“一年两头春,豆角贵似金。”“针尖不大扎人疼,舌头无骨伤人深。”这些流传在商洛本地的民间俗语,是老百姓在生产生活中凝结的智慧结晶。然而随着时代的发展、乡村生活方式的变迁,这些由祖辈口耳相传、凝聚着世代农耕智慧与生活哲学的民间俗语,正在加速消逝。

在民间俗语研究者闵天良眼中,每一句民间俗语都是一颗亟待挖掘、拯救的“文化珍珠”,他用40多年时间,行走于田间地头,收集整理了商洛民间俗语1万多条,让濒临消失的民间文化遗产走进大众视野。

“从20世纪80年代以来,我40多年坚持收集就是为了串起泥土里的颗颗珍珠。时光流变,守望不变,我以方言诉我心,对商洛民间俗语的热爱已经深深刻在我的骨子。”11月3日,闵天良这样对记者说。

他日常读书、写作的书房小巧雅致,桌面上摆满了看起来年代久远的笔记本。这位66岁的老人翻开自己的笔记本,阅读上面用圆珠笔、钢笔写下的一条条民间俗语时,满眼都是珍惜和回忆。

闵天良在农村生活、长大,从小就在牛背上、庄稼地里畅想,怀揣着一个成为文学家的梦。1978年,他高中毕业后参加农田基建,之后又长期在基层工作,与乡村老百姓打交道中,那些多如牛毛、充满哲理和智慧的乡土方言、民间俗语让他如获至宝。

“我感觉活在世上,无非想要明白些道理,遇见和体验些有趣的事,就萌生了收藏本地俗语、集成个小册子的想法。”谈及自己研究民间俗语的初心,他这么说。

于是,闵天良从田间地头到柜台厅堂,口袋里都装个短铅笔,遇到有人说了有意思的民间俗语,他就随手用烟盒纸、小本子记录下来,晚上回家后再在笔记本上认真记录整理。多年积累下来,几十本原始笔记本在案头堆了很高一摞。

1983年,闵天良初次参与省文化局《陕西歇后语》征集供稿,选编了千余条商洛俗语;1986年,一篇商州方言散文在当地《工人俱乐部月报》发表,让他感到非常欣喜,原来粗糙的民间文化研究成果也能与更多人分享;2006年,在《华商报》“嫽段子”征文大赛中,闵天良获得全省一等奖,俗语与阳春白雪的文章一样被认可,给他平添了奋发的动力。

在收集整理民间俗语的过程中,有很多方言在字典中没有相应的汉字,他就先根据发音将音定准,然后结合意境,反复推敲,在字典中选择相同发音的汉字。现在用手机记录就更方便了,他可以随时用手机写下遇到的民间俗语,并随时在网络上搜寻相应的汉字。

民间俗语是民间文化的宝贵遗产,反映了人民群众的智慧、愿望和经验,通过被人们不断流传运用,才没有被历史淹没。闵天良在多年整理中总结出,商洛民间俗语分为包括在民间口头流传的谚语、歇后语以及一些结构定型的方言土语和常用语等,值得传承和弘扬。鉴于民间俗语这一文化瑰宝浩如烟海,2023年,他通过梳理筛选,从自己收集整理的1万多条俗语中精选出了5000多条,收录成《商洛民间俗语集锦》。该集锦分为动物、植物、数字、农事、保健、社交、事理、歇后语、方言短语等10部分。

闵天良的中学同窗刘少鸿在该集锦的序中这样写道:“这本俗语集作为弘扬民间文化的珍贵资料,结集成书不仅是了却作者本人的夙愿,更是为商洛的民间文化研究增加了一项重要成果,为广大文学爱好者提供了借鉴与应用的资料。”

“我想,留住乡音、守护方言就是守护我们的精神家园。随着信息智能化时代的到来,把商洛俗语保存、保护起来并且传承下去,是我对其保持的一种敬畏,也是与广大文学爱好者分享、交流、共赏的初衷。”闵天良说。