麦收的酷暑季节,从商州驱车沿312国道向东走约40分钟,便到了商州区孝义镇的甘河村。

干涸的甘河,将整个村子一分为二,平整坚固的河堤两岸是绿树成荫,一畦畦葱绿的苞谷田,放眼望去,充满着勃勃的绿色生机。刚拐过一个小弯道,眼前一条笔直的宽约7米的水泥路一眼看不到尽头,这就是甘河人引以为荣的“甘河大道”。它是商州区村级第一个实现柏油化,现在又变成水泥路。甘河村人以这样三条现代化的两纵一横穿村“大路”而自豪。可提起带领大家修路的人,在甘河村,上至高龄老人,下至刚懂事的孩子,都知道这是刘志松带领大伙修的。

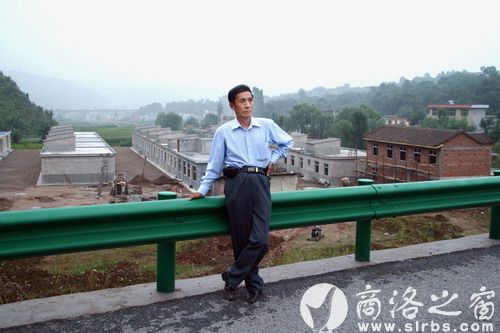

刘志松今年已经63岁了,个头不高,但看起来精神矍铄,聊一阵子,方知他说话不失幽默风趣。他是1993年担任村党支部书记的,到现在已整整17年了。这17年里,他带领全村1370口人去掉了讨饭村的帽子,将历史改写成了“百强村”、“科普示范村”和“社会主义新农村建设示范村”。如今,全村人均纯收入已突破5000元大关。

舍了小家为大家

刘志松告诉记者,他半岁就因车祸失去父亲,是党和政府把他从一个孤儿养育成人,并供应到高中毕业。他说,我没有理由不服从党的号召、不为人民办好事!为了当好村官,刘志松放弃了自己一手含辛茹苦发展起来的商州星火养鸡场,放弃了自己承包的东沟水库水产养殖,还放弃了当时正红火的粉条厂和香菇、木耳栽种厂。

老伴刘引芝,对刘志松似乎有许多怨言,她说,别人当村干部,家里是越来越富,可他当村干部家里是越来越穷,还要赔钱。她告诉记者,自从刘志松当了村支书以后,家里的7亩多地全都是她一个人忙活,这么多年下来,累了一身的病。就在这年6月底,原来给村上修路时借了1万元钱,借款到了该还的时间,人家上门来要钱,可村上又拿不出来,那人就在刘志松家里住了9天都不走,发誓要讨回借款。实在没办法了,刘志松又向在西安跑出租的二儿子求助,才勉强凑够钱。

提起修路,这是刘志松给甘河村办的第一件大事。

1998年,甘河遭遇了百年不遇的特大水灾,3公里通村路被大水冲毁,粮田损失在百亩以上。大灾面前,刘志松三天三夜奔走各家各户,安顿群众,鼓舞士气。他对干部群众说,“修河堤要花费十几万,你们谁也拿不来,钱我想办法,大家出劳力就行,先把路修通再干别的。”

为了筹钱,刘志松左借右凑,靠信用社贷款先垫付了前期启动资金,后来,为了给银行清利息,他把儿子在西安打工挣的一万多块钱和给妻子看病的5000块钱也都拉来垫用。就连家里卖药材、卖苞谷攒的那2000块钱他也都拿出来给施工机械做了加油钱。他到市、区各部门去跑,渴了喝口水,饿了啃馒头,晚上睡在地板上。为了买修路材料,他又以自己个人名义去贷款。这才有了上门催债的那一幕。 路是修通了,可为了集体的利益,刘志松不但没领取分文工资,身上还背上了十多万元的债务。

2004年,刘志松又组织群众对这3.2公里通村路进行了油化,成为商州区第一个实现村级路面柏油化的村。2006年,刘志松借修通村水泥路之东风,又新修水泥路1.2公里,全村水泥路面达到4.4公里,实现了村内水泥路面全覆盖。如今,在整个村子里随便转一圈,户户门前连着水泥路,出门两腿不沾泥在甘河已经成为现实。

想方设法谋幸福

刘志松当了17年的村子领头人,为大伙谋了多少幸福,已经记不清。

二、三组群众用水困难,刘志松动员群众自筹资金,自来水就接到了家中。2006年,刘志松又从国家邮政总局争取2.5万元为群众改建了供水设施,今天,全村实现户户都用上了干净方便的自来水。